La hipersexualidad, es un término que puede entenderse como deseo sexual excesivo, conducta sexual compulsiva, trastorno de conducta sexual o adicción al sexo. Es una condición caracterizada por la presencia de pensamientos, impulsos y comportamientos sexuales recurrentes e intensos que resultan difíciles de controlar y generan malestar significativo o deterioro en áreas importantes de la vida del individuo (Kafka, 2010).

Aunque no está oficialmente incluida como diagnóstico independiente en el DSM-5, se reconoce en la literatura clínica y científica como una problemática relevante.

¿Qué es la hipersexualidad?

El concepto de hipersexualidad tiene un significado predominantemente clínico y se entiende como una alteración psicológica y conductual. En este punto, los estímulos de motivación sexual se buscan de formas inapropiadas y a menudo se experimentan de una manera que no es completamente satisfactoria.

En términos anteriores, también nombran la hipersexualidad como ninfomanía (hipersexualidad femenina) y satiriasis (hipersexualidad masculina), debido a los mitos griegos de ninfas y sátiros. (Perrotta, 2023).

Actualmente, la hipersexualidad se clasifica como “Trastorno de conducta sexual compulsiva” para la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE-11, mientras que para el y el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5-TR) se considera una adicción conductual que puede caracterizar la conducta patológica del sujeto e incluso ser un rasgo disfuncional en otros trastornos.

¿Qué significa ser hipersexual?

La hipersexualidad no se refiere simplemente a tener un deseo sexual elevado, sino a una dificultad para regular ese deseo, lo que lleva a una conducta sexual persistente que interfiere con la vida cotidiana. Las personas hipersexuales pueden pasar largas horas consumiendo pornografía, teniendo múltiples parejas sexuales, masturbándose de forma compulsiva o involucrándose en conductas sexuales riesgosas, todo ello sin experimentar satisfacción duradera.

Inicia tu proceso de sanación emocional hoy y contáctanos.

Tu bienestar es primero.

Hipersexualidad y regulación emocional

Las emociones y el comportamiento sexual llegan a relacionarse, debido a que la hipersexualidad puede llegar a funcionar como una “estrategia de regulación”, para hacer frente o evitar emociones no deseadas. De esta forma, la persona hipersexual se maneja en un bucle en el que el sexo se convierte en el único modo de manejar el malestar que le genera su propio comportamiento compulsivo (fenómeno conocido como “el ciclo de la adicción”) (García et al., 2020).

La hipersexualidad se diferencia del apetito sexual alto por el impacto que tiene sobre el funcionamiento personal, laboral, afectivo y social. En muchos casos, la conducta sexual se convierte en una forma de gestionar emociones negativas como la ansiedad, el estrés o la soledad.

Criterios diagnósticos

La Organización Mundial de la Salud (OMS), en su manual CIE-11, sí reconoce oficialmente la hipersexualidad como un trastorno, con los siguientes criterios:

- Falta persistente de control sobre los impulsos o impulsos sexuales, que se manifiesta por:

- Participación repetida en comportamientos sexuales como prioridad.

- Múltiples intentos fallidos por reducir o controlar la conducta sexual.

- Continuación del comportamiento sexual a pesar de consecuencias negativas (como relaciones dañadas, dificultades laborales, problemas legales o de salud mental).

- Persistencia del comportamiento sexual incluso cuando ya no produce placer o satisfacción.

- Duración de al menos 6 meses (de fantasías, impulsos y conductas sexuales, en respuesta a estados de ánimo disfóricos, eventos estresantes o conductas sexuales sin tomar en cuenta el riesgo de daño físico o emocional propio o ajeno).

- Malestar clínicamente significativo o deterioro en el funcionamiento personal, social, ocupacional u otras áreas importantes.

- Los síntomas no pueden atribuirse al resultado directo de condiciones médicas (p. ej., tumores cerebrales o demencia) o ingesta de sustancias.

Hipersexualidad masculina y femenina

Aunque la hipersexualidad puede presentarse en cualquier género, estudios han mostrado una mayor prevalencia en varones. La hipersexualidad masculina suele asociarse con el uso excesivo de pornografía y conductas sexuales extramaritales o impulsivas (Kafka, 2010). En cambio, en las mujeres, puede manifestarse más como una búsqueda afectiva a través del sexo o comportamientos de riesgo emocional, lo que a menudo hace que pase más desapercibida y sea menos reportada por los profesionales de salud (Ferree, 2001).

Aprende más sobre cómo cuidar tu salud mental, programando tu cita gratuita.

Hipersexualidad y TDAH

Una asociación importante en la investigación reciente es la relación entre hipersexualidad y TDAH. Según estudios, las personas con TDAH presentan mayor impulsividad, búsqueda de sensaciones y dificultad para regular sus emociones, factores que pueden predisponer al desarrollo de comportamientos sexuales compulsivos (Doroldi et al., 2024).

Un estudio realizado por Wéry et al. (2016) encontró que los síntomas de TDAH están positivamente relacionados con el uso problemático de la pornografía y la hipersexualidad. Esta relación sugiere que el tratamiento del TDAH, especialmente el trabajo sobre la autorregulación emocional y conductual, puede tener un impacto positivo en la reducción de conductas sexuales desadaptativas.

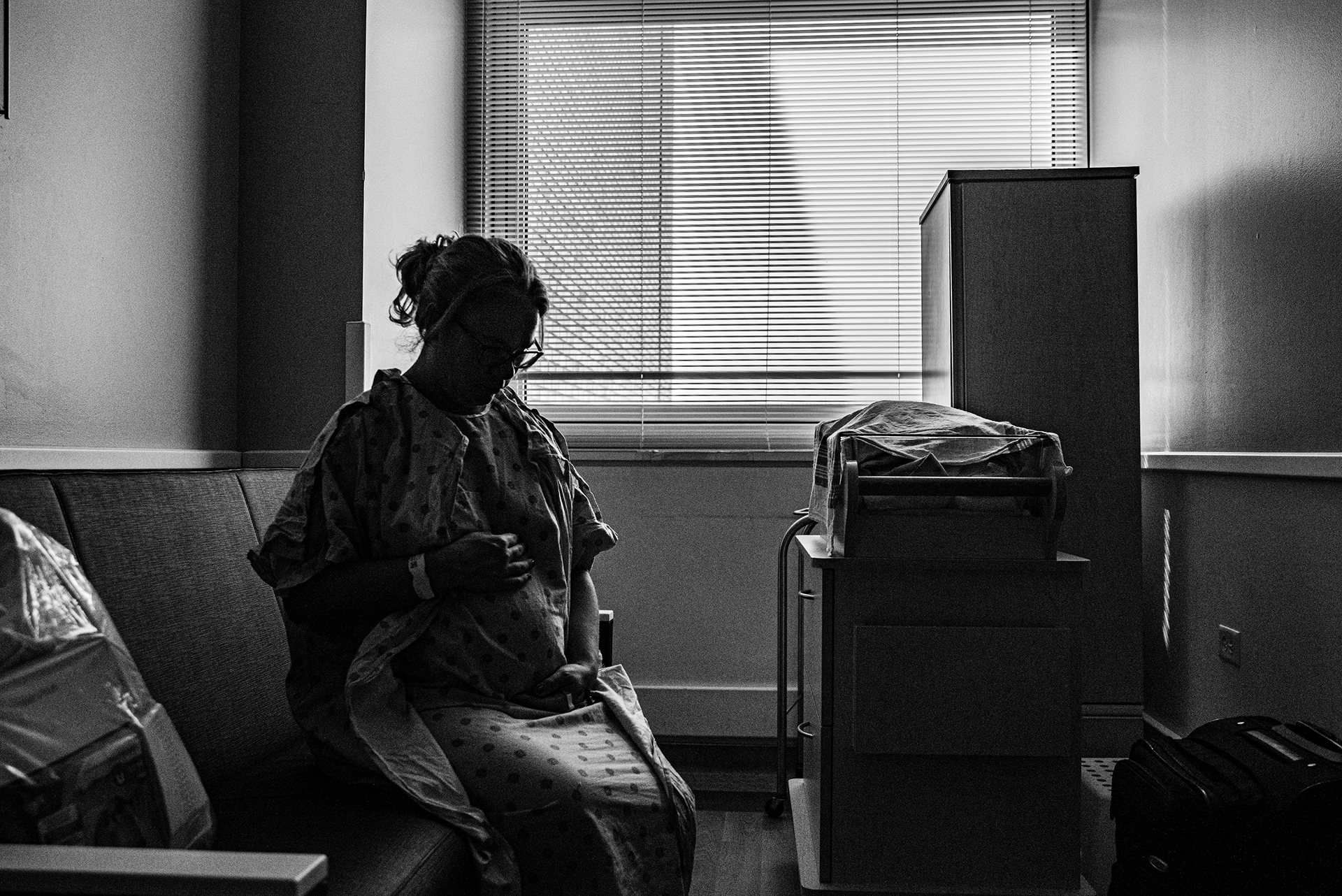

Hipersexualidad y trauma

Estudios encontraron la relación entre la hipersexualidad y el trauma, describiendo una posible vía etiológica que involucra principalmente depresión, vergüenza y culpa.

Personas con conductas hipersexuales han sufrido traumas en la infancia, particularmente abuso sexual, violencia emocional o negligencia afectiva (Kafka, 2010).

A nivel neurobiológico, el trauma crónico altera estructuras cerebrales como el sistema límbico, el circuito dopaminérgico de recompensa y la corteza prefrontal, lo cual afecta la capacidad de regular impulsos, tomar decisiones y establecer límites. En muchos casos, la hipersexualidad se configura como una estrategia de afrontamiento disfuncional frente al dolor psíquico, por lo que el sexo se convierte en un mecanismo para evitar emociones intensas, calmar la ansiedad o recuperar una sensación de control.

Puede interesarte también: Cuando el trauma no se va: Entendiendo qué es el estrés postraumático.

Tratamiento y abordaje terapéutico

El tratamiento de la hipersexualidad conlleva intervenciones psicológicas, farmacológicas y, en algunos casos, psiquiátricas.

La intervención terapéutica debe incluir una comprensión profunda de las motivaciones del paciente, abordando una revisión de trauma, regulación emocional, regulación de impulsos e identificación de pensamientos disfuncionales relacionados con el sexo y el desarrollo de estrategias de afrontamiento saludables. Asimismo, se deben considerar aspectos emocionales, relacionales y culturales que influyen en la vivencia de la sexualidad.

Terapias como la cognitivo conductual, o enfoques integradores como EMDR o la terapia sensoriomotriz, así como el uso de medicamentos, son eficaces al tratar este trastorno. Y de igual manera, la educación sexual, la psicoterapia grupal, y el trabajo con la pareja pueden ser herramientas importantes para recuperar el equilibrio.

Conclusión

La hipersexualidad es una condición compleja que va más allá del deseo sexual alto. Implica una pérdida de control que puede generar sufrimiento personal y deterioro en las relaciones y otros ámbitos personales.

Reconocer sus manifestaciones, comprender sus causas y ofrecer un abordaje terapéutico adecuado son pasos fundamentales para aliviar el malestar y favorecer una relación más sana y consciente con la sexualidad.

Da el primer paso hoy para cuidarte y abrazarte como mereces contactando con nosotros.

Referencias

Kafka, M. P. (2010). Hypersexual disorder: A proposed diagnosis for DSM-V. Archives of Sexual, 377–400.

Organización Mundial de la Salud. (2019). ICD-11: 6C72 – Compulsive Sexual Behaviour Disorder.