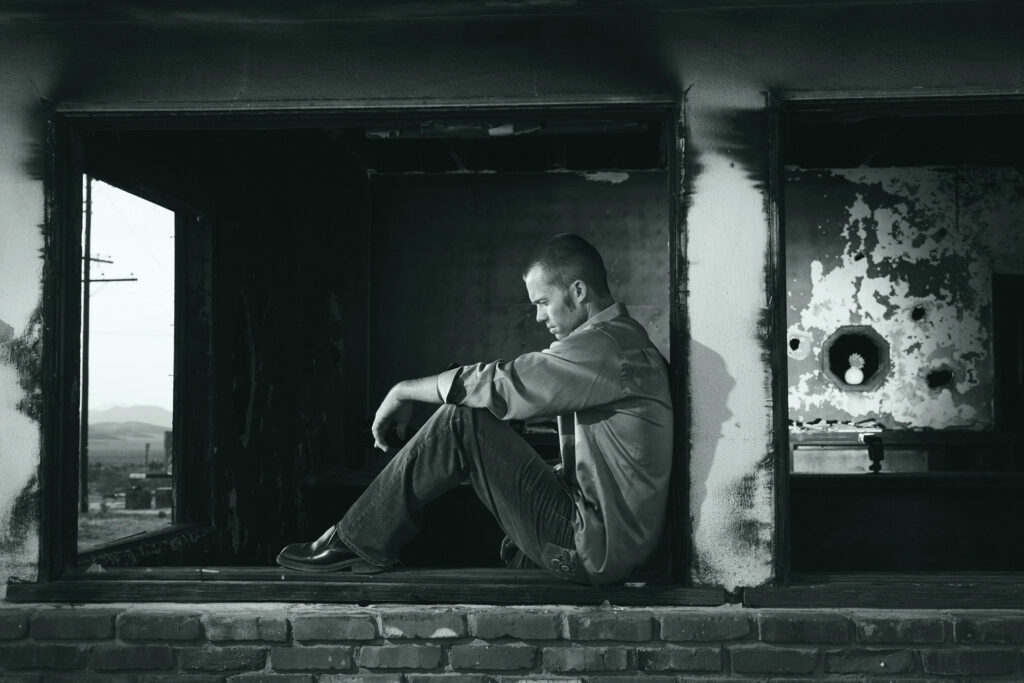

La pérdida de la identidad se le reconoce como un periodo de confusión como consecuencia de una serie de eventos estresantes o traumáticos. Estas dudas son caracterizadas por el cuestionamiento del sentido de la existencia y son acompañadas por sentimientos de soledad y vacío.

En ocasiones se pueden presentar sentimientos de ansiedad, miedo y tristeza mientras se intenta redefinir quién eres y en qué momento vital de tu vida te encuentras. La crisis de identidad o pérdida de la identidad puede producir consecuencias que afectan no solo el bienestar mental de la persona que lo está experimentando, sino también su contexto y puede representar un riesgo para la salud física y emocional.

En este artículo exploraremos ¿Qué es la pérdida de la identidad? ¿Cuáles son los síntomas? Y ¿Cuáles son sus consecuencias? Quédate un momento.

¿Qué es la identidad?

Esta se refiere a un conjunto de características, rasgos y creencias que distinguen a una persona o a un grupo, que les permite reconocerse a sí mismo y ser reconocido por los demás. Es el sentido de quién eres, cómo abarca tus valores, tus creencias y los roles que puedes tener en tu vida.

De igual forma, también la identidad se compone de la historia personal, rasgos de personalidad y cómo te percibes a ti mismo. Es importante entender que, la identidad es un proceso dinámico y en constante evolución y no es algo estático.

Las características que se pueden encontrar en la identidad son:

- Conjunto de rasgos distintivos.

- Conciencia de sí mismo.

- Construcción subjetiva.

- Fenómeno cambiante.

Existen distintos tipos de identidad, la personal, la cultural y la de género, entre otras. Si sientes que no sabes quién eres o como construir tu identidad o tu sistema de creencias, no dudes en contactar con un profesional de la salud mental. En terapia obtienes estrategias que te ayudan a fomentar la autoconciencia. Contáctanos y agenda hoy mismo una sesión.

Te puede interesar: Desentrañando la disociación: Una mirada desde la disociación psicología

¿Qué es pérdida de la identidad?

La pérdida de la identidad se refiere a la dificultad para mantener un sentido claro y estable sobre quién es uno mismo, incluyendo sus valores, sus creencias, sus metas y su papel en la sociedad. Se manifiesta como una experiencia en sentirse desorientado o extraño con uno mismo.

Es sentir que una parte de sí mismo se hubiera desvanecido o estuviera oculta. Es importante tener en consideración que no se trata de un diagnóstico clínico, es en sí una experiencia subjetiva que puede ser parte de diversas condiciones o transiciones vitales.

Se caracteriza por:

- Confusión y cuestionamiento: la pérdida de la identidad implica período de dudas y cuestionamientos sobre quién es uno mismo, como lo ve el mundo y cuál es su lugar en él.

- Desconexión y vacío: puede generar sentimientos de vacío, despersonalización y desconexión de las propias emociones y capacidades.

- Dependencia de otros: la persona que experimenta este evento puede volverse muy sensible a la influencia de otros, adoptando valores o metas que no son realmente propias.

Si te sientes confundido, desconectado de ti mismo y que no encuentras tus metas o el sentido de pertenencia, puedes acudir a terapia psicológica. La terapia te ayudará a gestionar las emociones incómodas que te generan la pérdida de la identidad. Contáctanos y agenda una sesión.

Causas de esta pérdida

La pérdida de la identidad o crisis de identidad puede ser causada por múltiples factores, tanto intrínsecos como extrínsecos, que llevan a una persona a cuestionarse su propio sentido y su lugar en el mundo.

Aquí exploraremos algunas de las posibles causas para tratar de entender este fenómeno.

Transiciones vitales significativas

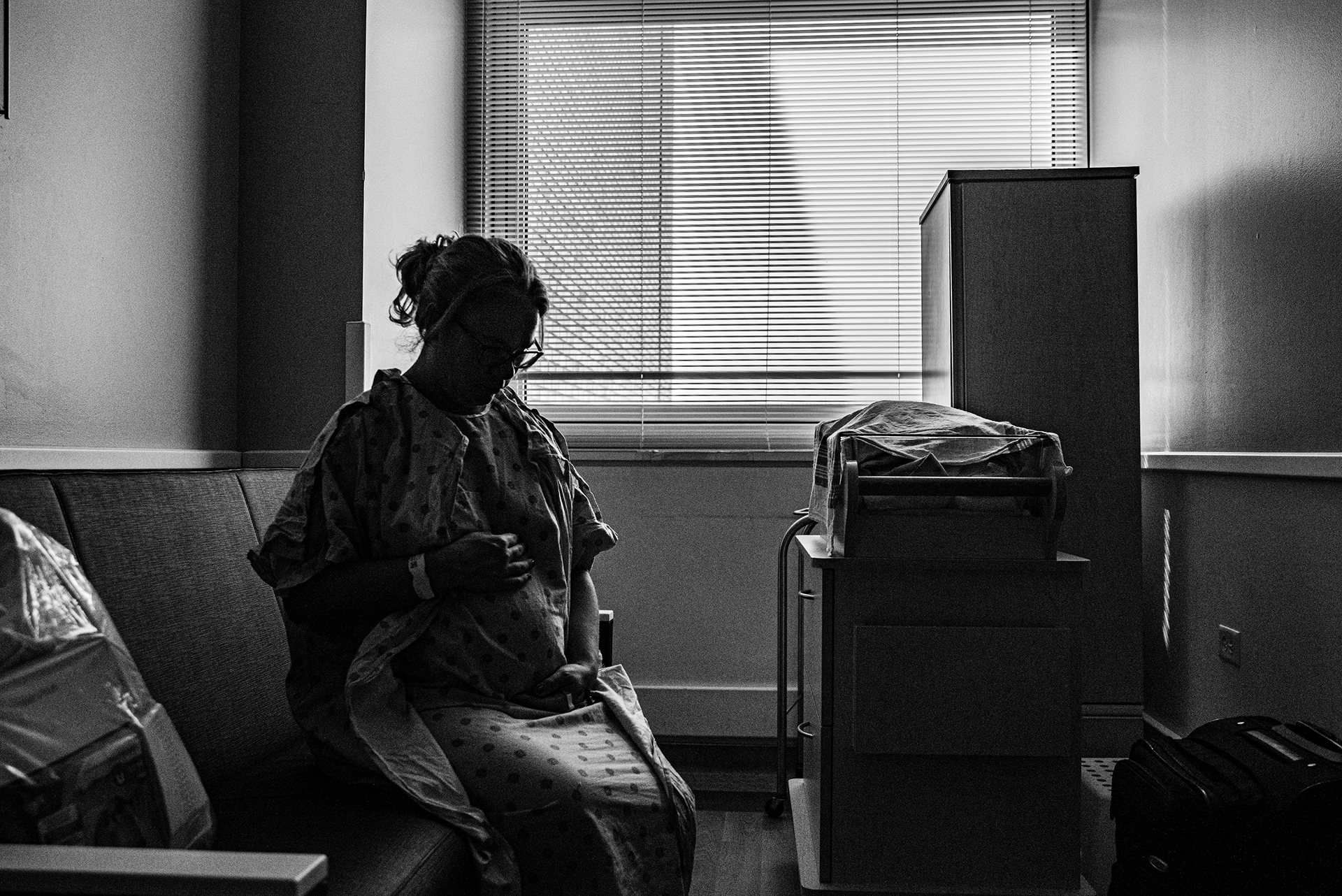

- Cambios de rol: sea la maternidad/paternidad, jubilación, divorcio, desempleo o pasar de estudiante a profesional. Estos cambios pueden generar una pérdida de la identidad.

- Migración o cambio cultural: adaptación a un nuevo país o cultura donde las viejas referencias no aplican.

- Crisis de edad: puede existir la crisis de los 30, los 40 o más años, donde se cuestiona el propósito, las metas cumplidas y las elecciones de vida hasta los momentos.

Eventos traumáticos

- Abuso: cuál sea el tipo, físico, emocional y sexual, puede llevar a la disociación y la pérdida de la identidad para sobrevivir.

- Enfermedades crónicas: cambios en la capacidad física o mental pueden alterar la imagen que se tiene de sí mismo.

- Perdidas: duelo de un ser querido, especialmente si esa persona definía gran parte de su identidad, por ejemplo, la pareja o los padres.

Relaciones disfuncionales

- Relaciones codependientes: cuando el “yo” se fusiona con el “tú”, existe una pérdida de la identidad, la autonomía y la individualidad.

- Manipulación: se presenta en parejas, amigos o familiares que erosionan el sentido de valía.

Antecedentes en salud mental

- Depresión y ansiedad: la depresión puede generar pérdida de la identidad, puede hacer que la persona se siente apática y sin propósito.

- Trastorno de la personalidad: especialmente en el trastorno límite de la personalidad. Se caracteriza por una pérdida de la identidad y la inestabilidad.

- Trastornos disociativos: experiencias de desconexión del yo, la memoria o el entorno.

La crisis de identidad o la pérdida de la identidad se puede experimentar según las causas antes descritas, pero también se puede presentar en ciertas edades.

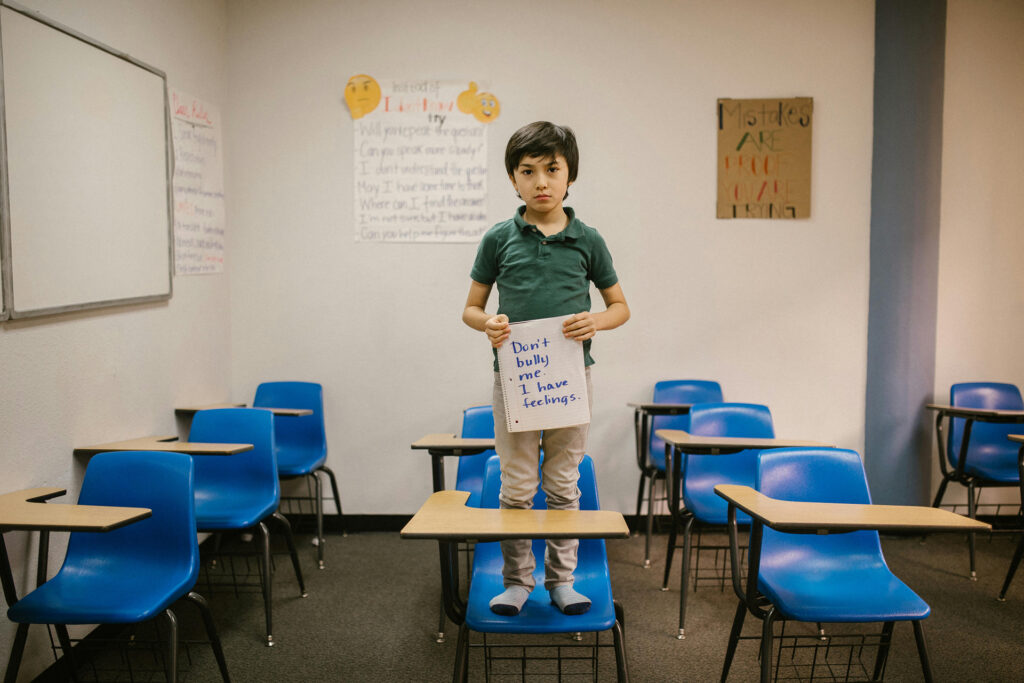

Erik Erikson describió que en la adolescencia es la etapa en donde se debe resolver el conflicto entre la identidad y la confusión de quién se es. Los adolescentes exploran diferentes roles y opciones de vida, como cuestionarse las normas sociales y valores familiares.

La pérdida de la identidad puede tener un impacto significativo en la vida de la persona, puede generar sentimientos de vacío, existencia, inseguridad, confusión y desorientación.

Si sientes que estás experimentando una pérdida de la identidad, es fundamental buscar ayuda profesional. En un espacio psicológico te puede ayudar a explorar tus sentimientos, identificar las causas y desarrollar estrategias para construir tu identidad. Contáctanos y da el primer paso hoy.

Manifestaciones de la pérdida de la identidad

La pérdida de la identidad, a menudo experimentada durante una crisis, puede manifestarse con síntomas de confusión, desorientación o ansiedad.

Como se ha mencionado, las causas pueden ser diversas y es importante entenderlas también. De igual forma, es fundamental saber reconocer las señales o manifestaciones que se pueden presentar al experimentar una pérdida de la identidad.

Los síntomas son:

- Vacío, apatía o entumecimiento emocional.

- Confusión sobre quién eres o qué quieres.

- Desmotivación, falta de interés en actividades que antes disfrutabas.

- Ansiedad, depresión y estrés.

- Sentimientos de no pertenecer o ser un impostor.

- Dificultad para tomar decisiones.

- Cambios drásticos en el aspecto físico o en el círculo social sin razón aparente.

- Dependencia excesiva de la opinión de los demás.

- Inestabilidad en las relaciones o en el trabajo.

- Comportamiento autodestructivo.

- Falta de propósito y dirección en la vida.

- Baja autoestima y autoconfianza.

Si te sientes identificado/a con estos síntomas, no dudes en buscar ayuda profesional.

Estrategias para redescubrirte

Estas estrategias las puedes aplicar en tu día a día para conectar con tus valores, creencias y sentimientos.

- Diario emocional: puedes escribir sobre tus pensamientos, emociones, valores y experiencias.

- Mindfulness y meditación: te ayuda a conectarte con el presente y hacer introspección.

- Experimentar: probar cosas nuevas, actividades, cursos o grupos para descubrir una nueva faceta.

- Establecer límites y autonomía: aprender a decir no y proteger tus necesidades.

- Establecer y fomentar relaciones saludables.

- Cuidado personal: bien sea actividades físicas como practicar la autocompasión.

Aunque son pequeños pasos, te pueden ayudar a ir construyendo tu identidad o redescubrir quién eres.

Conclusiones

La pérdida de la identidad puede ser una experiencia que se vive más de lo que se cree, está siendo más impactante en la actualidad, ya que las redes sociales y la sociedad fomentan el concepto que a los 20 años debes saber quién eres, que quieres y tener la vida resuelta.

Como se ha mencionado, en la adolescencia se experimenta con mayor dificultad, porque la sociedad o el entorno más cercano también puede ejercer una presión para que descubran quienes son, se colocan expectativas sobre ellos cuando apenas están descubriendo su rol en la sociedad.

Referencias

Aranda, I. (20/10/2023). Therapyside.com

Rodríguez, R. (July 7, 2025). Pérdida de identidad. (n.d.).