Existen tipos de maltrato a personas mayores, tal vez han visto el video en esta red social llamada tiktok donde sale una chica de equis nacionalidad grabándose y burlándose de una adulta mayor sobre su estado físico y mental, esto entra dentro de los tipos de maltrato a personas mayores. Los maltratos a personas mayores han aumentado en los últimos años, por cuidadores, en las residencias o incluso por su propia familia.

Se ha evidenciado que en el último año una de cada seis personas mayores de 60 años sufrió algún tipo de maltrato en entornos comunitarios. En este artículo trataremos de abordar qué es el maltrato a personas mayores, cuáles son los tipos de maltrato a personas mayores y sobre todo las señales de advertencia. Continúa leyendo.

Qué es el maltrato en adultos mayores

El maltrato a personas mayores se puede definir como un acto único o repetido, también como la falta de una respuesta apropiada que causa angustia o daño a un adulto mayor y se presenta en cualquier relación donde exista una expectativa de confianza.

El maltrato a las personas mayores puede ocurrir en el hogar, en residencias o en la comunidad a la que pertenece. Se entiende por maltrato a la acción y efecto de maltratar, tratar mal a una persona o menoscabar.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), explica que este tipo de violencia constituye una violación a los derechos humanos que incluyen el maltrato físico, sexual, psicológico o emocional, así como también la violencia por razones económicas o materiales; el abandono y menoscabar la dignidad.

Se ha evidenciado que los tipos de maltrato a personas mayores han aumentado significativamente desde el COVID-19 y también fue debido al confinamiento. Esto pudo ser un factor de riesgo, ya que solo el personal de la residencia, familiares o cuidadores no tenían contacto con otros.

Si sientes que algún familiar fue maltratado y esta situación te genera insatisfacción emocional, no dudes en buscar un apoyo psicológico para la gestión emocional. Contáctanos y agenda una sesión.

Te puede interesar: Síndrome cuidador, causas y síntomas principales

Tipos de maltrato a personas mayores

Como se ha mencionado, los tipos de maltrato a personas mayores pueden ser realizados por familiares, vecinos, desconocidos o la comunidad y pueden existir con o sin intención de hacerlo. En muchos casos el maltrato ni siquiera se nota o existe una falta de sensibilidad ante ello.

Aquí abordaremos algunos de los tipos de maltrato a personas mayores:

- Maltrato físico: el uso de fuerza física que pueda tener como resultado un daño corporal, dolor o deterioro físico. Este tipo puede incluir golpes, empujones, quemaduras, uso inapropiado de fármacos o restricciones físicas e incluso castigos.

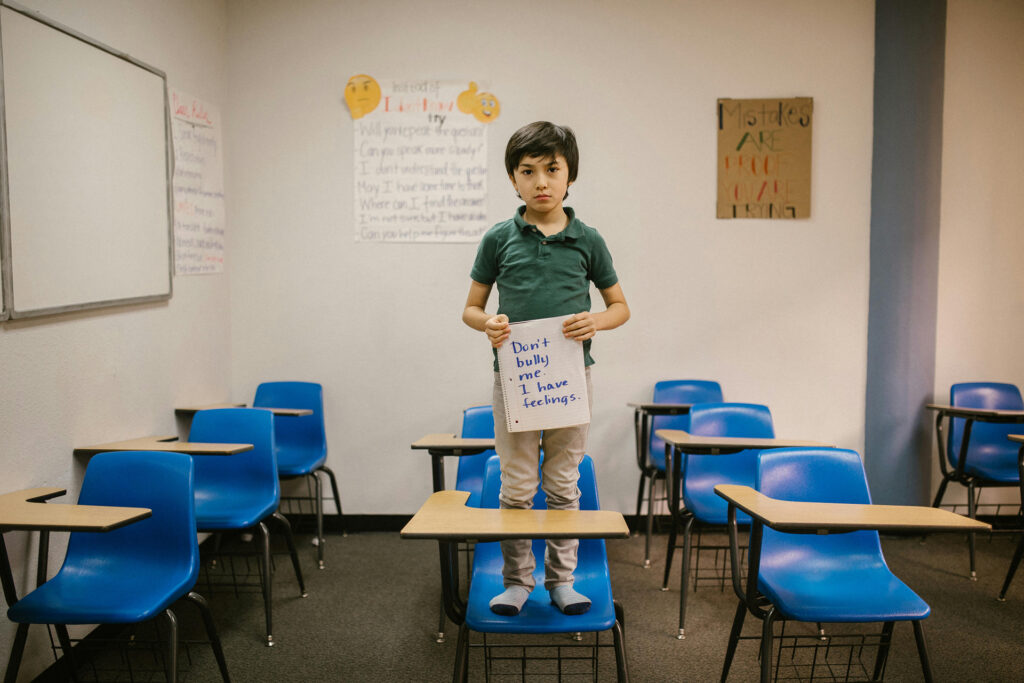

- Maltrato psicológico: es todo aquel que cause incluso un malestar emocional o angustia mental. Está compuesto por insultos, amenazas, intimidación, coacción, humillación, descalificación, aislamiento forzado o incluso el control excesivo.

- Maltrato sexual: se trata de cualquier contacto o comportamiento sexual no consensuado. Estos pueden incluir tocamientos, fotografías, incluir la exposición al material sexual, violación, acoso o desnudez forzada.

- Maltrato financiero: el uso ilegal o no autorizado de los fondos, activos o propiedades de un adulto mayor. Por ejemplo, robo de dinero, falsificación de firmas o coacción para cambiar el testamento.

- Abandono: el abandono total de la responsabilidad de los cuidados del adulto mayor por parte de los cuidadores, esta es una forma extrema de maltrato. Estas incluyen el abandono en instituciones asistenciales como hospitales, residencias, clínicas, así como centros comerciales o la vía pública.

- Negligencia: la falta intencional o no intencional de un cuidador para proveer las necesidades básicas como alimentos, higiene, agua, refugio o atención médica. Este está entre los tipos de maltrato a personas mayores más comunes y se distribuye igual en todas las clases sociales.

Un importante porcentaje de maltrato proviene de la propia familia, hijos, nietos o hermanos o incluso cónyuges.

También se puede reconocer el maltrato estructural que se manifiesta por falta de políticas y salud adecuada, así como el mal ejercicio y el incumplimiento de las leyes.

Es fundamental poder reconocer los tipos de maltrato a personas mayores, ya que esto puede brindar más visibilidad, así como también estrategias de prevención. Si sientes que estás siendo víctima de maltrato, no dudes en buscar ayuda. La terapia te ofrece un espacio seguro. Contáctanos y agenda una sesión.

Factores de riesgo

La violencia suele ser el resultado de una combinación de interacciones individuales, relacionales y socioculturales. Los factores que pueden influir en los tipos de maltrato a personas mayores dependerán del contexto y muchos otros factores.

Los factores de riesgo que se pueden presentar son los siguientes:

- Diagnóstico de una enfermedad mental.

- Abuso actual o pasado a sustancias ilícitas.

- Problemas de salud física.

- Experiencia pasada de comportamiento disruptivo.

- Altos niveles de estrés.

- Habilidades de afrontamiento inadecuado.

- Aislamiento social.

- Alta dependencia financiera y emocional.

- Falta de apoyo social.

- Falta de personal calificado.

- Condiciones laborales estresantes.

Los factores de riesgo tanto en instituciones, en el hogar o en la comunidad pueden aumentar la probabilidad de que existan tipos de maltrato a personas mayores.

Es importante también saber reconocer las señales que pueden manifestar los adultos mayores:

- Moretones inexplicables.

- Depresión.

- Ansiedad.

- Retraimiento.

- Pérdida de peso.

- Deshidratación.

- Falta de higiene.

Estas pueden ser algunas de las señales que pueden manifestar los adultos mayores cuando están siendo maltratados.

Cada vez son más los números de personas maltratadas en centros asistenciales y por parte de familiares.

Estrategias de prevención

Así como es importante reconocer los tipos de maltrato a personas mayores, es importante también saber que existen acciones que pueden prevenir el maltrato o brindar una ayuda.

- Educación sobre el envejecimiento y el cuidado.

- Importante tener acceso a recursos para los cuidadores.

- Explicarles a los adultos mayores que pueden hablar con sus familiares o autoridades.

- Servicios sociales o líneas de emergencia.

Es imperativo entender que muchas veces los familiares no se dan cuenta del maltrato en las residencias o, en ocasiones, lo minimizan. Créele al adulto mayor cuando exprese que no se siente cómoda, indaga sus motivos y sé comprensible.

Conclusiones

El maltrato en adultos mayores muchas veces viene por parte de los familiares, ya no le tienen paciencia, en ocasiones consideran que están estorbando o que ya no aportan nada a la sociedad. La psicoeducación sobre el maltrato es el primer paso de prevención en esta población. Visibilizar que sí existe el maltrato en adultos mayores y que sus números han aumentado después del COVID-19 puede hacer una diferencia.

Escucha, sé empático y acompaña.

Referencias