Los test psicológicos son una herramienta que usan los profesionales de la salud mental para la evaluación de los distintos problemas que se pueden presentar. Las pruebas ofrecen una ventana a la comprensión de la personalidad, el comportamiento y el intelecto de las personas.

Es importante entender que estos test psicológicos abarcan una gran variedad de instrumentos, cada uno con metodologías distintas y fundamentos científicos. Pero, ¿Qué son los test psicológicos?, ¿Existen diferencias entre ellos? ¿Quiénes realmente los pueden aplicar?

Quédate un momento y aprende sobre los test psicológicos y esto te puede ayudar a conocer mejor a tu psicólogo.

¿Qué son los test psicológicos?

Son instrumentos diseñados para medir y evaluar aspectos específicos del comportamiento humano y las capacidades mentales.

Cronbach (1990), menciona que los test psicológicos son un procedimiento sistemático para observar la conducta y describirla con la ayuda de escalas, números o categorías establecidas. Estos resultados ayudan a los psicólogos y profesionales del área de la salud mental a comprender mejor a los consultantes y así hacer intervenciones más precisas.

Los test psicológicos se basan en la conducta observable y la expresión de la subjetividad del individuo con el fin de inferir tanto las características como el estado mental. Es importante entender que, estos intentan en la medida de lo posible que la información que se obtiene sea a través de una realización válida y confiable.

Te puede interesar: ¿Qué es un psicólogo? Beneficios de asistir a uno

Propósito de los test psicológicos

Los test psicológicos tienen como propósito evaluar las características psicológicas de un individuo. Evaluar las habilidades cognitivas, personalidad, intereses y aptitudes. Su uso es para diagnosticar, evaluar el proceso, realizar evaluaciones académicas y laborales.

Aquí encontrarás detalladamente el propósito de ellos

Evaluación de la salud mental

- Diagnóstico de trastornos psicológicos como, psicoafectivos, ansiedad y del neurodesarrollo.

- Medición del progreso en tratamientos.

- Identificar posibles problemas de adaptación en diversos rasgos de personalidad.

Evaluación de habilidades cognitivas

- Medición del nivel de inteligencia y las habilidades cognitivas.

- Evaluación en habilidades específicas: memoria, la capacidad de resolución y el funcionamiento intelectual.

- Identificará posibles déficits cognitivos.

Evaluación de la personalidad

- Identificar rasgos de personalidad y características individuales.

- Análisis de las motivaciones, preferencias e intereses de una persona.

- Evaluación de la estabilidad emocional.

Evaluación en contextos académicos y laborales

- Evaluación del aprendizaje, las técnicas de estudio y la motivación académica.

- Evaluación de las capacidades y motivaciones en el entorno laboral. Proceso de selección de personal.

- Evaluación de competencias de los recursos humanos en la empresa.

Investigación y desarrollo

- Pruebas de diagnóstico psicológicos.

- Investigación sobre las nuevas pruebas y técnicas de evaluación.

Los test son una herramienta muy útil en el área de la psicología, ya que evalúan distintos aspectos del comportamiento como capacidades de una persona.

Es importante entender que la administración de los test psicológicos es bajo la supervisión de un profesional de la salud mental. Test que sean confiables y con evidencia científica.

Si estás pasando por un proceso de depresión, ansiedad o con problemas de lectura y quieres saber cuál es tu progreso, puedes acudir a terapia psicológica para iniciar un proceso y luego las respectivas evaluaciones. Contáctanos y agenda hoy una sesión.

Los test son una herramienta muy útil en el área de la psicología, ya que evalúan distintos aspectos del comportamiento como capacidades de una persona.

Los test psicológicos son instrumentos diseñados para recopilar información sistémica y objetiva del comportamiento, los pensamientos y emociones de un individuo.

Estas pruebas están estructuradas de manera eficaz y cuidadosa. Se administran de manera estandarizada para garantizar su confiabilidad y validez.

Tipos de test psicológicos

La clasificación más antigua de los instrumentos de evaluación es de la Pervin (1979). Con esta clasificación se dividen en cuatro categorías (psicométricos, proyectivos, objetivos y subjetivos).

Aquí encontrarás detalladamente las categorías

Test psicométricos

Estos están estandarizados y se utilizan para medir características como la memoria, inteligencia, atención, percepción, entre otros. Son test estadísticos que asignan un valor y este valor es comparado con baremos, que son puntajes obtenidos por la población general, y se comparará con la puntuación del evaluado.

Entre los test psicométricos se pueden encontrar.

- Matices progresivos de Raven

- WAIS (Escala de Wechsler de Inteligencia para Adultos).

- WISC (Escala de Wechsler de Inteligencia para Niños).

- Perfil e inventario de la personalidad – Gordon.

- 16PF (Test de personalidad de 16 factores de Cattell).

- Test de Dominó.

- MFF-20 (Test de emparejamiento de figuras conocidas).

- Entre otros.

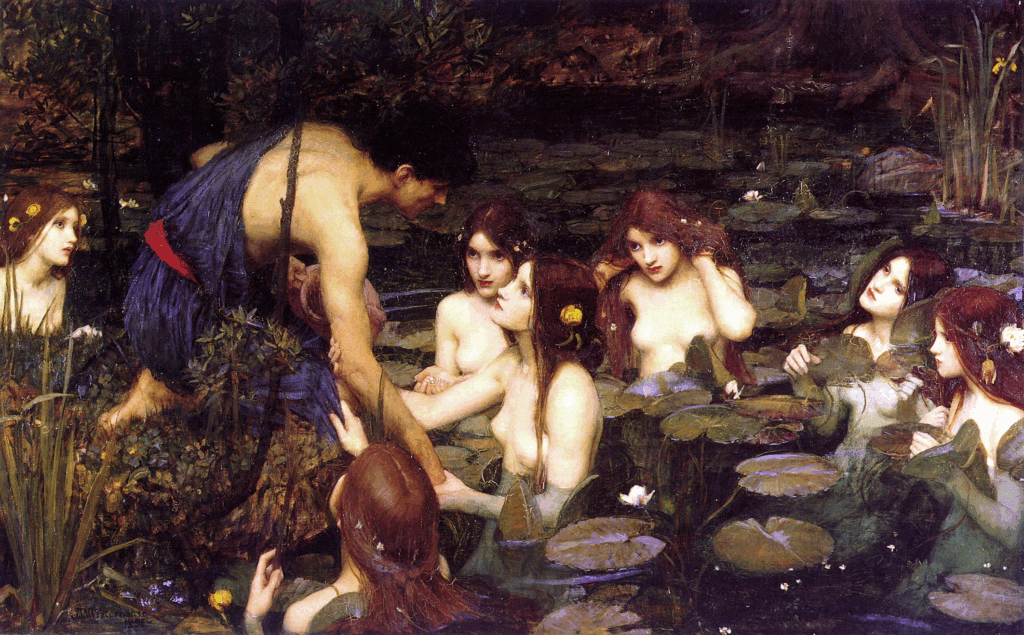

Test proyectivos

Se utilizan para evaluar y analizar rasgos de la personalidad. Estos se caracterizan por preguntas abiertas y estímulos desestructurados, donde la indicación puede tener múltiples interpretaciones y no a respuesta correcta o incorrecta.

A diferencia de los test psicométricos, estos tienen menos confiabilidad estadística, pero a nivel de interpretaciones cualitativas demuestran ser más enriquecedoras, brindando más información. Se pueden encontrar:

- Test estructurales: se debe dar sentido, estructurar y organizar un material visual, por ejemplo, test de Rorschach.

- Test temáticos: la persona debe narrar una historia a partir de un material presentado, por ejemplo, test de apercepción temática (TAT).

- Test constructivos: debe construir elementos a partir de unas piezas.

- Test expresivos: se deben dibujar elementos concretos, por ejemplo, test de figura humana o persona bajo la lluvia.

- Test asociativos: se debe asociar palabras o frases a otras, por ejemplo, test de relaciones objétales.

- Test refractarios: se basan en la escritura.

Este tipo de test cuenta con estímulos menos estructurados.

Test objetivos

Según Pervin (1979) explicaba que se basan en correlatos fisiológicos, es decir, su fin es medir determinados elementos. Entre ellos:

- Test cognitivos: evaluación de aspectos cognitivos de las personas, tales como la atención, memoria y percepción.

- Test motores: mide la ejecución de respuestas musculares/motoras ante diversos estímulos.

- Test psicofisiológicos: evalúa la relación entre la conducta y la fisiología.

Son test que no tienen gran uso en el área de salud mental.

Test subjetivos

Evalúa los aspectos del mundo intrínseco de la persona, sus vivencias, pensamientos, emociones y personalidad. Se realizan a través de descripciones que proporciona la persona según una serie de ítems y preguntas.

Como se ha mencionado anteriormente, los test psicológicos son proporcionados solo bajo la supervisión de un profesional de la salud mental, son instrumentos que muestran características tanto de la personalidad como la evaluación y progreso.

Para un proceso más adecuado, tanto en diagnóstico como en medición, puedes acudir a terapia psicológica. El psicólogo trabaja con instrumentos basados en la evidencia y tiene la experiencia necesaria para la aplicación de dichos test. Contáctanos y agenda hoy mismo una sesión.

Características importantes de los test

Estos instrumentos son diversos y se clasifican de maneras distintas como se ha podido leer. Sin embargo, los test requieren de ciertos elementos claves para ser considerados como test psicológicos.

Aquí encontrarás esas características.

- Fiabilidad (confiabilidad): explica que un test es fiable si produce sus resultados consistentes cuando se aplica repetidamente en condiciones similares. Se usan estrategias como test-retest.

- Validez: los test deben tener la capacidad para medir lo que se pretende evaluar. Es por ello que los test deben ser aprobados y validados por la comunidad científica. Existen tipos de validez tales como:

- Validez de contenido: explica si los ítems de la prueba cubren adecuadamente todos los aspectos relevantes.

- Validez de criterio: se basa en la correlación entre las puntuaciones y otros criterios internos, como por ejemplo resultados de otros test.

- Validez de constructo: examina si las puntuaciones de la prueba se relacionan con otros constructos teóricos, lo que demuestra que la prueba está midiendo lo que se espera.

- Validez de apariencia: se refiere a la percepción de que la prueba mide lo que se supone debe medir.

- Estandarización: los test deben tener una aplicación uniforme para asegurar resultados comparables. Es por ello que se requiere de escalas numerosas o categorías establecidas, lo que permite comparar los resultados de un individuo con un grupo de referencia.

- Objetividad: deben ser herramientas que presenten una objetividad científica, es decir, se caracteriza por la mínima influencia del evaluador en los resultados.

Los test psicológicos son importantes en el ámbito de la salud mental, permiten comprender y poder atender el malestar de manera objetiva, eficaz y útil.

Recuerda que, tanto los instrumentos y enfoques psicológicos deben ser basados en evidencia científica, esto ayuda a que tu proceso no sea experimental, sino que exista una recuperación real.

Si quieres realizar algún test psicológico por sospechas en tu conducta, personalidad o coeficiente intelectual, recuerda que sea de la mano de un profesional especializado en el área.

Las pruebas conseguidas en internet o en redes sociales no tienen una validez ni fiabilidad para tu proceso. Dile no al intrusismo en la salud mental.

Conclusiones

Puedes conseguir miles de test en internet, para cada área, problema o persona, pero siempre busca al profesional especializado en el área.

Es importante aprender sobre los test psicológicos o lo que compone un psicólogo para sentirse más seguro al momento de iniciar un proceso psicológico.

Referencias