En un mundo donde el 12,5% de la población mundial ha experimentado algún tipo de trastorno mental (OMS, 2022), buscar apoyo psicológico se ha vuelto más relevante que nunca. La terapia ofrece un espacio seguro para explorar desafíos, fomentar el crecimiento personal y mejorar la calidad de vida. Comprender el ejercicio terapéutico es fundamental para quienes inician este valioso proceso, pues cada sesión es un paso hacia la autoconciencia y la sanación.

Ejercicio terapéutico: Más allá de la conversación

El ejercicio terapéutico no se limita a hablar; es una práctica activa y estructurada diseñada para abordar y modificar patrones de pensamiento, emoción y comportamiento disfuncionales (Beck, 1995). Implica la aplicación consciente de técnicas y estrategias psicológicas para promover cambios positivos y duraderos. Cada ejercicio terapéutico busca empoderar al individuo, brindándole herramientas para enfrentar sus desafíos. La terapia es un espacio seguro para practicar y dominar estas nuevas habilidades.

Un componente crucial es la identificación de creencias centrales y esquemas cognitivos que influyen en la percepción de la realidad (Young, 1999). A través de la reestructuración cognitiva, los pacientes aprenden a desafiar pensamientos distorsionados, reemplazándolos por perspectivas más adaptativas. Este ejercicio terapéutico fortalece la resiliencia y promueve una visión más optimista.

Otro ejercicio terapéutico esencial es la exposición gradual, especialmente en el tratamiento de la ansiedad y las fobias (Foa & Kozak, 1986). Consiste en confrontar de manera sistemática y controlada las situaciones temidas, permitiendo al individuo habituarse a la ansiedad y reducir su intensidad. Este tipo de ejercicio terapéutico requiere valentía y el apoyo del terapeuta para garantizar un progreso seguro.

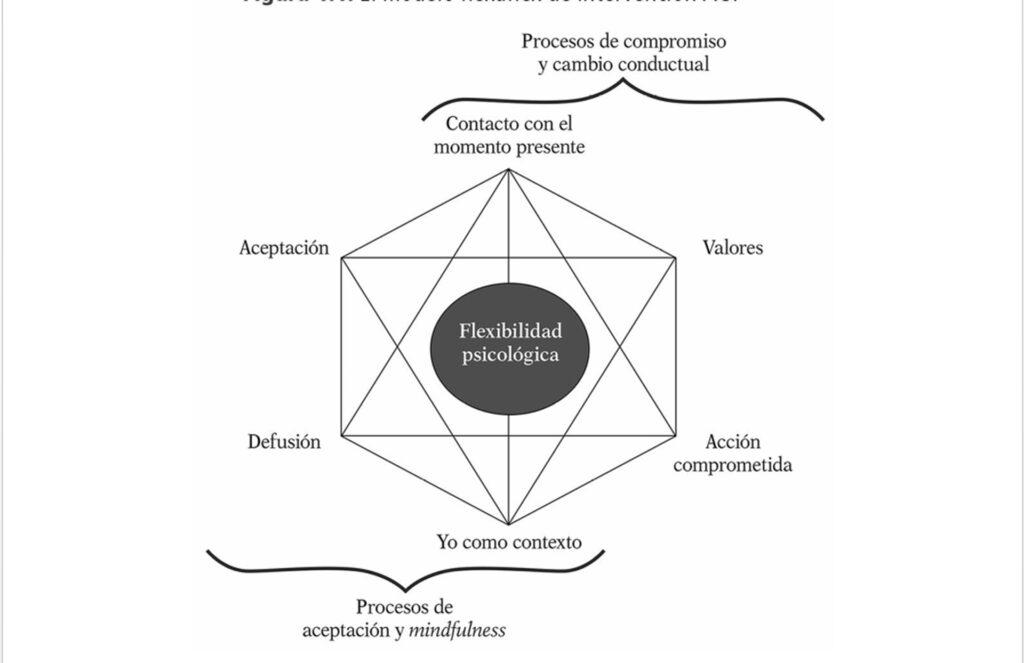

Las técnicas de relajación y mindfulness también constituyen un valioso ejercicio terapéutico para manejar el estrés y mejorar la regulación emocional (Kabat-Zinn, 1990). Aprender a observar los pensamientos y sensaciones sin juicio permite una mayor distancia emocional y una respuesta más consciente. La incorporación regular de este ejercicio terapéutico puede transformar la forma en que se experimenta el día a día.

¿Sabías que tu primera sesión es gratuita? En Mente Sana, creemos en facilitar tu acceso al bienestar. Permítete iniciar este viaje transformador con profesionales comprometidos. Descubre cómo nuestro centro terapéutico puede ser tu punto de partida hacia una vida más plena y equilibrada. No esperes más para invertir en tu salud mental.

El rol del centro terapéutico: Un espacio de apoyo

Un centro terapéutico es mucho más que un consultorio; es un entorno diseñado para ofrecer un apoyo integral en el proceso de sanación y crecimiento personal. Proporciona un espacio seguro, confidencial y profesional donde los individuos pueden explorar sus dificultades y trabajar hacia soluciones (Yalom, 1980). La atmósfera de un centro está pensada para fomentar la confianza y la apertura.

En un centro terapéutico, se pueden encontrar diversos especialistas, como psicólogos, psiquiatras, terapeutas ocupacionales y trabajadores sociales, quienes colaboran para ofrecer un enfoque multidisciplinario (American Psychological Association, 2021). Esta integración de servicios permite abordar las necesidades del paciente de manera holística. Contar con un equipo en el centro terapéutico asegura una atención completa.

Además de las sesiones individuales, un centro terapéutico a menudo ofrece terapias grupales, talleres y programas especializados que complementan el ejercicio terapéutico personal (Corey, 2015). Estos recursos adicionales brindan la oportunidad de compartir experiencias, aprender de otros y desarrollar habilidades sociales en un entorno de apoyo.

La infraestructura de un centro terapéutico también juega un papel importante; sus instalaciones están diseñadas para ofrecer comodidad y privacidad, contribuyendo a un ambiente propicio para el trabajo terapéutico (Gabbard, 2017). Un centro terapéutico adecuado puede marcar una diferencia significativa en la experiencia del paciente. Elegir un centro terapéutico con profesionales cualificados y con una filosofía de trabajo que resuene con las necesidades individuales es crucial para el éxito del proceso. Un buen centro se enfocará en las metas del paciente, adaptando los ejercicios a sus particularidades.

Cuándo termina una terapia psicológica: Señales de cierre

Saber cuando termina una terapia psicológica es una pregunta común y una parte natural del proceso. No hay un cronograma fijo, ya que depende de los objetivos individuales, la naturaleza del problema y el progreso alcanzado (Norcross & Lambert, 2011). Es un proceso gradual y colaborativo entre el paciente y el terapeuta. Identificar cuándo termina una terapia psicológica es un logro.

Una de las principales señales de cuando termina una terapia psicológica es la resolución de los síntomas iniciales que llevaron al paciente a buscar ayuda. Si la ansiedad ha disminuido, la depresión ha remitido o se han superado los desafíos de relación, es un indicio de progreso significativo (Patterson, 1986).

Otro factor clave para saber cuando termina una terapia psicológica es el desarrollo de habilidades de afrontamiento efectivas y la capacidad del paciente para aplicar lo aprendido en su vida diaria. La independencia y la autogestión son metas fundamentales de cualquier ejercicio terapéutico (Meichenbaum, 1985). La autonomía es un signo de cuando termina una terapia psicológica.

El paciente comienza a sentir que puede manejar sus problemas sin el apoyo constante del terapeuta, mostrando una mayor confianza en sus propias capacidades. Esta sensación de empoderamiento es una señal clara de cuando termina una terapia psicológica (Rogers, 1951).

La decisión sobre cuándo termina una terapia psicológica se toma en conjunto, en un diálogo abierto entre el paciente y el terapeuta, evaluando los logros, las metas restantes y la preparación para el cierre (Gómez-Bustos, 2019). Un buen terapeuta guiará este proceso de finalización, asegurando una transición suave. Saber cuando termina una terapia psicológica es una celebración del crecimiento.

La interconexión entre el ejercicio, el centro y la finalización de la terapia es fundamental para un proceso exitoso. El centro terapéutico proporciona el entorno y los recursos para que el ejercicio terapéutico sea efectivo. Cada ejercicio realizado o herramienta implementada dentro de un centro contribuye al progreso individual. La sinergia entre ellos es clave para saber cuando termina una terapia psicológica.

Las herramientas aprendidas a través del ejercicio terapéutico son las que permiten al individuo alcanzar los objetivos que, eventualmente, indicarán cuando termina una terapia psicológica. Ya sea la regulación emocional, la mejora de relaciones o la superación de traumas. La diversidad de enfoques y profesionales en un centro terapéutico garantiza que cada proceso se adapte a las necesidades específicas de cada paciente. Esto acelera el proceso y permite que se identifique más claramente cuando termina una terapia psicológica.

El seguimiento y la planificación post-terapia, a menudo facilitados por el centro, son cruciales para mantener los avances logrados y evitar recaídas (Marlatt & Gordon, 1985). Saber cuando termina una terapia psicológica no significa el fin del aprendizaje, sino el inicio de una nueva etapa de autonomía. El centro puede ofrecer recursos para este periodo y el ejercicio se continúa fuera de las sesiones para realizar un seguimiento.

Conclusión

El camino terapéutico es un viaje transformador que involucra un compromiso activo con el ejercicio terapéutico, el apoyo de un centro terapéutico especializado y la comprensión de cuándo termina una terapia psicológica. Este proceso integral dota a los individuos de las herramientas necesarias para enfrentar desafíos, fomentar su crecimiento personal y alcanzar un bienestar duradero. La terapia es una inversión en uno mismo que rinde frutos a lo largo de toda la vida.

Referencias

American Psychological Association. (2021). Ethical Principles of Psychologists and Code of Conduct.

Beck, A. T. (1995). Cognitive Therapy of Depression. Guilford Press.

Corey, G. (2015). Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy. Cengage Learning.

Foa, E. B., & Kozak, M. J. (1986). Emotional processing of fear: Exposure to corrective information. Psychological Bulletin, 99(1), 20-35.

Gabbard, G. O. (2017). Long-Term Psychodynamic Psychotherapy: A Basic Text. American Psychiatric Publishing.

Gómez-Bustos, R. (2019). El arte de terminar la terapia. Editorial Desclée De Brouwer.

Kabat-Zinn, J. (1990). Full Catastrophe Living: Using the Wisdom of Your Body and Mind to Face Stress, Pain, and Illness. Delta.

Marlatt, G. A., & Gordon, J. R. (1985). Relapse Prevention: Maintenance Strategies in the Treatment of Addictive Behaviors. Guilford Press.

Meichenbaum, D. (1985). Stress Inoculation Training. Pergamon Press.

Norcross, J. C., & Lambert, M. J. (2011). Psychotherapy relationships that work. In J. C. Norcross (Ed.), Psychotherapy relationships that work: Evidence-based responsiveness (2nd ed., pp. 3-21). Oxford University Press.

Organización Mundial de la Salud. (2022). Salud mental. Recuperado de https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/mental-health

Patterson, C. H. (1986). The therapeutic relationship. Brooks/Cole Publishing Company.

Rogers, C. R. (1951). Client-centered therapy: Its current practice, implications, and theory. Houghton Mifflin.

Yalom, I. D. (1980). Existential Psychotherapy. Basic Books.

Young, J. E. (1999). Cognitive Therapy for Personality Disorders: A Schema-Focused Approach. Professional Resource Press.