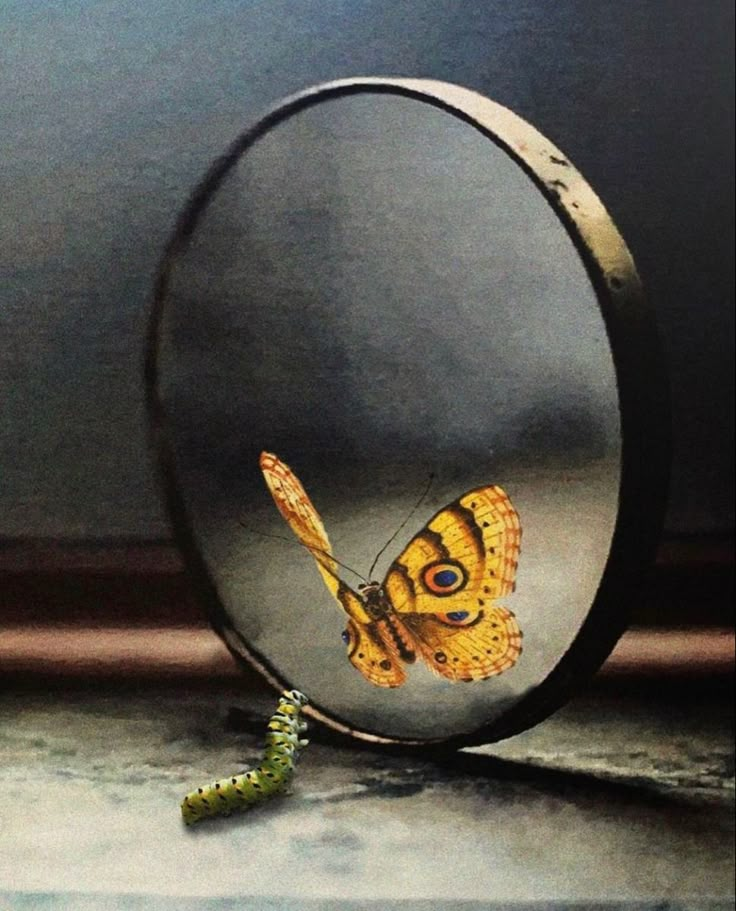

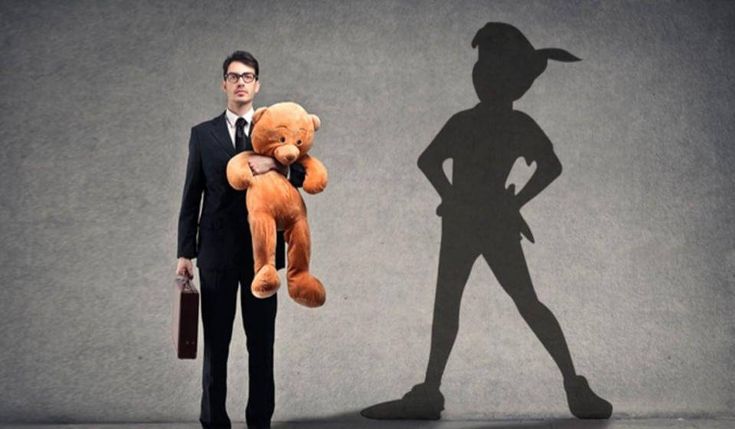

Todos conocemos la historia de Peter Pan, el niño que nunca quiso crecer. Aunque es un cuento infantil, su nombre ha servido para describir un fenómeno psicológico muy real: el síndrome de Peter Pan. Este término, aunque no es un diagnóstico clínico oficial, se usa ampliamente para referirse a adultos que tienen dificultades para asumir responsabilidades y madurar, permaneciendo en un estado de “adolescencia perpetua”. En este artículo descubrirás de ¿Dónde viene el término?, algunas de sus características y formas de reconocerlo.

¿De Dónde Viene su Nombre?

El psiquiatra y psicoanalista estadounidense Dan Kiley fue el primero en popularizar el término en su libro de 1983, El síndrome de Peter Pan: hombres que nunca crecieron. Kiley describió el patrón de comportamiento de personas, principalmente hombres en su análisis original, que se resistían a las obligaciones de la vida adulta, como el compromiso, la independencia económica y las responsabilidades familiares. Por esta razón, el síndrome de Peter Pan se asoció inicialmente con el género masculino, aunque hoy en día se reconoce que puede afectar a cualquier persona.

Características de una Persona con el Síndrome de Peter Pan

Una persona que experimenta el síndrome de Peter Pan no busca simplemente divertirse; muestra una aversión profunda a la madurez. Algunas de las características más comunes incluyen:

- Evitación de la responsabilidad: Prefieren que otros, como sus padres o parejas, se hagan cargo de sus finanzas, tareas domésticas y decisiones importantes.

- Miedo al compromiso: Les cuesta establecer relaciones estables y duraderas, ya sean románticas o laborales. Ven el compromiso como una trampa que les robará su libertad.

- Inestabilidad laboral y personal: Cambian de trabajo o de pareja con frecuencia. Siempre están buscando algo “mejor” o que les dé menos responsabilidades.

- Baja tolerancia a la frustración: Cuando las cosas no salen como quieren, se enfadan o actúan de forma inmadura. No saben cómo manejar las dificultades de la vida adulta.

- Egocentrismo: Piensan que el mundo gira a su alrededor. Les cuesta empatizar con los sentimientos de los demás y solo se preocupan por sus propias necesidades.

¿Solo aparece en Hombres?

Aunque Kiley centró su trabajo en hombres, la psicología moderna ha demostrado que el síndrome de Peter Pan puede afectar tanto a hombres como a mujeres. Las mujeres también pueden manifestar la aversión a la responsabilidad y el miedo al compromiso, aunque sus comportamientos pueden expresarse de manera diferente. Por ejemplo, pueden depender emocional o financieramente de sus parejas o padres.

Te puede interesar: Inmadurez emocional, ¿Cómo puede impactar en la vida de una persona?

Implicaciones Psicológicas

Las personas con el síndrome de Peter Pan a menudo viven en un ciclo de frustración y descontento. La resistencia a crecer les impide experimentar la satisfacción que viene con la autonomía y el logro de metas personales. Esta falta de madurez puede derivar en problemas de ansiedad, depresión y soledad.

¿Te has preguntado si tú o alguien cercano podría tener este síndrome? Reflexiona sobre estas preguntas:

- ¿Tiendes a evitar las responsabilidades o prefieres que otros las asuman por ti?

- ¿Sientes pánico al pensar en comprometerte en una relación o en un trabajo a largo plazo?

- ¿Te resulta difícil manejar las críticas o los problemas de la vida diaria?

Si has respondido que sí a varias de estas preguntas, podría ser una señal.

Importancia de la Terapia Psicológica

Afortunadamente, el síndrome de Peter Pan no es una sentencia de por vida. La terapia psicológica juega un papel crucial en ayudar a las personas a superarlo. Un terapeuta puede ayudar a identificar las causas subyacentes de este comportamiento, que a menudo se originan en la infancia o en miedos no resueltos.

A través de la terapia, se puede aprender a:

- Desarrollar herramientas para manejar el estrés y la frustración.

- Establecer metas realistas y a corto plazo.

- Comprender el valor del compromiso y la responsabilidad personal.

Conclusión

Vivir con el síndrome de Peter Pan puede parecer una forma de evitar los problemas, pero a largo plazo, impide el crecimiento y la felicidad genuina, puede generar trastornos psicológicos como la depresión, ya que, el mundo sigue avanzando y creciendo, pero estas personas no. Aceptar el viaje hacia la adultez, con sus desafíos y recompensas, es el primer paso para una vida plena. Si crees que te afecta o a un ser querido, buscar ayuda profesional es un acto de valentía y el inicio de un camino hacia una madurez saludable.

En Mente Sana te brindamos un espacio seguro, con profesionales de la salud mental que te ayudarán a encontrar tu bienestar. Agenda tu sesión gratuita aquí.

Referencias

Uno Bravo. (2024). Síndrome de Peter Pan: qué es y en qué consiste. Unobravo.com