La vulnerabilidad es una de las emociones humanas más complejas y, a menudo, malentendidas. A pesar de que el 15% de la carga mundial de morbilidad en adolescentes está relacionada con trastornos mentales (OMS, 2024), la resistencia a sentirse vulnerable sigue siendo una barrera común en el bienestar emocional. Abrazar nuestra vulnerabilidad no significa ser débiles, sino tener el coraje de mostrarnos tal como somos, en toda nuestra complejidad. Por eso, entender qué significa sentirse vulnerable es el primer paso para una vida más plena y auténtica.

Sentirse vulnerable: el significado y sus repercusiones

El sentirse vulnerable significado desde una perspectiva psicológica va más allá de la fragilidad o la debilidad. Implica estar expuesto al riesgo, a la incertidumbre y a la exposición emocional sin garantías de éxito. La vulnerabilidad es, según la investigadora Brené Brown, “la cuna de la innovación, la creatividad y el cambio” (Brown, 2012). Es la disposición a abrirnos a la posibilidad de ser heridos, pero también a la posibilidad de conectar profundamente. Cuando comprendemos el sentirse vulnerable significado, entendemos que es una parte intrínseca de la experiencia humana, necesaria para el crecimiento.

El miedo a sentirse vulnerable a menudo nos lleva a desarrollar mecanismos de defensa para protegernos. Estos mecanismos, descritos por la teoría psicoanalítica, como la represión o la negación, buscan evitar el dolor emocional (Freud, 1936/1986). Sin embargo, al evitar la vulnerabilidad, también evitamos las emociones positivas que pueden nacer de ella, como la alegría, la intimidad y la conexión. La persona que constantemente se protege de sentirse vulnerable puede terminar experimentando una sensación de aislamiento y una profunda desconexión con los demás. Este miedo a sentirse vulnerable puede ser un obstáculo para formar lazos significativos, pues nos impide ser auténticos.

El vínculo entre sentirse infeliz y la vulnerabilidad

Muchas veces, cuando experimentamos un profundo malestar, nos encontramos con la sensación de sentirse infeliz. Esta infelicidad puede estar directamente relacionada con nuestra aversión a la vulnerabilidad. La persona que se resiste a sentirse vulnerable a menudo se desconecta de sus propias emociones, impidiéndose experimentar tanto el dolor como la alegría. La incapacidad para aceptar y procesar las emociones difíciles puede derivar en un estado persistente de insatisfacción, que se traduce en sentirse infeliz. Según Sonja Lyubomirsky (2007), la insatisfacción puede surgir de la falta de propósito y de la comparación social, factores que se intensifican cuando no nos permitimos ser auténticos y aceptar nuestra vulnerabilidad.

El sentirse infeliz no es un defecto de carácter, sino una señal de que algo en nuestra vida emocional necesita atención. Podría ser un reflejo de un desajuste entre quienes somos y quienes mostramos al mundo, una dicotomía que nos mantiene atrapados. Si te sientes con la sensación de sentirse infeliz de manera crónica, es posible que el miedo a la vulnerabilidad esté impidiendo que busques ayuda o que te permitas explorar las causas subyacentes. Para superar esta sensación de sentirse infeliz, es crucial que comiences a practicar la autocompasión y a reconocer que el sentirse vulnerable es un acto de valentía.

¿Cómo es sentirse vulnerable? un viaje interno

Para entender cómo es sentirse vulnerable, necesitamos ir más allá de la teoría. Es esa sensación en el estómago cuando vas a confesar un sentimiento profundo, el latido del corazón acelerado al recibir una crítica constructiva o la quietud interna que acompaña el silencio tras una confesión. Cómo es sentirse vulnerable varía en cada persona, pero a menudo incluye una mezcla de miedo, nerviosismo y una profunda honestidad. En el contexto de la terapia, Carl Rogers (1951/1981) enfatizó que la persona tiene una tendencia innata a actualizar su potencial, pero esto solo puede ocurrir en un ambiente libre de amenazas. Esto significa que para poder experimentar cómo es sentirse vulnerable de manera segura, se necesita un entorno de aceptación y apoyo incondicional.

Sabemos lo desafiante que puede ser iniciar un proceso de cambio, sobre todo cuando te sientes atascado o con miedo. Por ello, queremos recordarte que en Mente Sana, tu primera sesión es completamente gratuita. Es una oportunidad para que conozcas a nuestros profesionales y des el primer paso hacia tu bienestar emocional. No estás solo en esto. Permítete iniciar este camino y descubre el apoyo que necesitas.

Aprender cómo es sentirse vulnerable implica reconocer que es un estado de exposición. Puedes sentir que tu piel se adelgaza, que las barreras que has construido a lo largo del tiempo se desvanecen. Este proceso puede ser incómodo y, a veces, aterrador. Sin embargo, es a través de esta experiencia que podemos desarrollar resiliencia y una verdadera conexión con nosotros mismos y con los demás. El sentirse vulnerable significado se vuelve más claro cuando lo experimentamos en nuestra propia piel. Comprender cómo es sentirse vulnerable es el primer paso para abrazar la autenticidad y dejar de lado la necesidad de control.

Herramientas para gestionar la vulnerabilidad

Si te has preguntado cómo es sentirse vulnerable y cómo puedes manejarlo, aquí te ofrecemos algunas herramientas prácticas:

- Identifica y nombra tus emociones: Antes de poder aceptar tu vulnerabilidad, debes reconocer lo que sientes. ¿Es miedo, vergüenza, nerviosismo? Nombrar la emoción reduce su poder.

- Practica la autocompasión: Sé amable contigo mismo. Recuerda que sentirse vulnerable no te hace menos valioso. Háblate como lo harías con un amigo que está pasando por una situación difícil.

- Establece límites saludables: La vulnerabilidad no es sinónimo de sobreexposición. Es importante que decidas con quién y en qué medida te vas a abrir. No te sientas presionado a ser vulnerable con personas que no te ofrecen un espacio seguro.

- Busca un “espacio seguro”: Ya sea con un amigo de confianza, un familiar o un profesional, tener un lugar donde puedas ser genuino y sentirte vulnerable sin temor a ser juzgado es fundamental.

Sentirse vulnerable en el amor y ante alguien

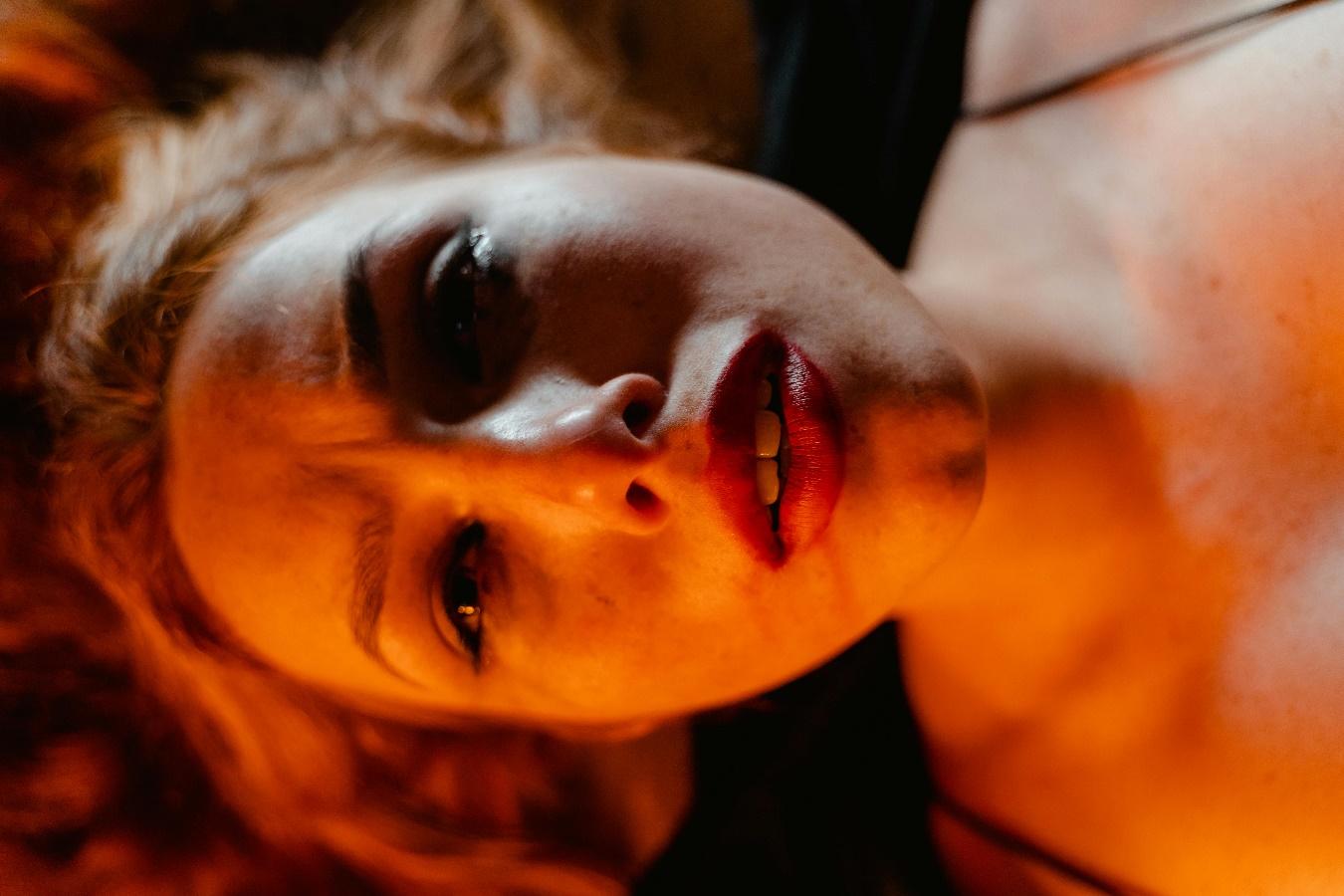

El amor es quizás el área donde la vulnerabilidad se manifiesta con mayor fuerza. Sentirse vulnerable en el amor es una parte inevitable y fundamental de construir una intimidad significativa. Cuando te enamoras, te expones a la posibilidad de ser herido, a que tus sentimientos no sean correspondidos o a que la relación termine. Este es el verdadero sentirse vulnerable significado en el contexto de las relaciones: una entrega emocional sin la certeza del resultado. La capacidad para sentirse vulnerable en el amor es lo que nos permite crear lazos profundos, basados en la confianza y la autenticidad. Sin esta vulnerabilidad, las relaciones se quedan en la superficie, carentes de una conexión genuina.

Por otro lado, sentirse vulnerable ante alguien es un acto de confianza inmensa. Es abrir tu mundo interior a otra persona, con la esperanza de ser visto y aceptado. Este acto de exponer tu yo más íntimo implica un riesgo, pues esa persona tiene el poder de aceptarte o rechazarte. Sin embargo, es en este espacio de riesgo donde se construye la intimidad. Cuando te permites sentirse vulnerable ante alguien, estás dándole la oportunidad de conocerte de verdad, y a su vez, le das permiso a esa persona para que también se muestre vulnerable contigo. El sentirse vulnerable significado se convierte en un puente que conecta a dos personas en un nivel profundo. Si te encuentras constantemente en una lucha con sentirse vulnerable en el amor, es importante que explores las heridas pasadas que te llevaron a construir muros de protección.

El miedo a sentirse vulnerable ante alguien a menudo está arraigado en experiencias de traición o rechazo. La persona puede haber aprendido que abrirse emocionalmente lleva al dolor, y por lo tanto, la mejor estrategia es mantenerse a salvo y emocionalmente distante. Esta distancia, sin embargo, nos lleva a la soledad y a la sensación de sentirse infeliz. La verdadera felicidad en las relaciones no se encuentra en la ausencia de riesgo, sino en la capacidad de navegarlo juntos. Para abrazar la vulnerabilidad y dejar de sentirse infeliz, es esencial que te permitas confiar, paso a paso, en aquellos que han demostrado ser dignos de tu confianza.

El impacto de la vulnerabilidad en la vida diaria

Cuando aprendemos a abrazar el sentirse vulnerable significado en nuestra vida cotidiana, notamos un cambio significativo. Dejamos de preocuparnos tanto por el juicio de los demás y nos enfocamos en vivir de manera más auténtica. Esto nos ayuda a mitigar la sensación de sentirse infeliz porque ya no estamos actuando un papel, sino que estamos siendo nosotros mismos. Al practicar cómo es sentirse vulnerable, nos volvemos más empáticos con los demás, ya que reconocemos la lucha que todos enfrentamos. Este proceso de aceptación no solo nos beneficia a nosotros, sino que también crea un entorno más compasivo para quienes nos rodean.

El sentirse vulnerable en el amor y en nuestras relaciones en general, nos permite construir una red de apoyo más fuerte y significativa. Si estás luchando con la sensación de sentirse infeliz y el miedo a la vulnerabilidad, recuerda que el primer paso es pequeño. Puede ser tan simple como expresar una necesidad o un sentimiento a un amigo de confianza. Este pequeño acto de valentía te ayudará a comprender mejor cómo es sentirse vulnerable y a darte cuenta de que no es un signo de debilidad, sino de una fortaleza inmensa.

Conclusión

El camino para abrazar nuestra vulnerabilidad no es fácil, pero es inmensamente gratificante. Desmitificar el sentirse vulnerable significado nos permite ver que no se trata de una debilidad, sino de un acto de coraje que abre la puerta a la conexión, la autenticidad y la alegría. Al reconocer cómo es sentirse vulnerable y entender que el miedo a esta emoción a menudo nos lleva a sentirse infeliz, podemos comenzar a vivir de manera más plena. Ya sea que te enfrentes al desafío de sentirse vulnerable en el amor o que simplemente busques conectar de manera más profunda, recordar que sentirse vulnerable ante alguien es un regalo que te das a ti mismo y a la otra persona, es el primer paso para transformar tu vida emocional. La vulnerabilidad es, en última instancia, el camino hacia la autoaceptación y la verdadera felicidad.

Referencias

Brown, B. (2012). Daring Greatly: How the Courage to Be Vulnerable Transforms the Way We Live, Love, Parent, and Lead. Gotham.

Freud, A. (1936/1986). El Yo y los mecanismos de defensa. Paidós.

Lyubomirsky, S. (2007). La ciencia de la felicidad: Un método probado para conseguir el bienestar que buscas. Urano.

Organización Mundial de la Salud. (2024). La salud mental de los adolescentes.

Rogers, C. R. (1951/1981). Psicoterapia centrada en el cliente. Paidós.