La depresión infantil puede resultar abrumadora para los padres, afecta a más niños de lo que se cree y genera un impacto significativo a lo largo de la vida. La depresión infantil es uno de los principales factores de conductas autolesivas en la adolescencia.

Comprender qué es la depresión infantil ayuda a visibilizarla, es por ello que se debe hablar de ello. A menudo se cree que los niños no se pueden deprimir porque tienen todo, pero los objetos no pueden suplir las necesidades afectivas que no se ven o los pensamientos que puedan tener los infantes.

En este artículo aprenderemos un poco más sobre la depresión infantil, cuáles son los síntomas y cómo podemos ayudar. Quédate un momento.

¿Qué es la depresión infantil?

En ocasiones se cree que los niños no pueden deprimirse, que es una “emoción” adulta, cuando realmente no es una situación que solo les ocurra a los adultos pero, ¿Qué es la depresión infantil? Se trata de un problema de salud mental que afecta a niños y adolescentes, se puede manifestar con tristeza persistente, pérdida de interés en actividades y cambios en hábitos.

La depresión infantil no se trata de un capricho o de un intento de llamar la atención, se trata de un trastorno serio que puede llegar a tener grandes consecuencias en quien lo experimenta. Se suele considerar que los niños solo por ser pequeños son felices de manera automática, pero no es así, ellos también experimentan preocupaciones propias de su edad.

La depresión infantil no es lo mismo que una tristeza pasajera, lo cual es una emoción normal que se puede presentar por una situación puntual. La depresión es un trastorno que afecta el funcionamiento diario.

Si sientes que tu niño está presentando cambios que no son propios de la edad o manifiesta irritabilidad constante o tristeza, no dudes en buscar ayuda psicológica. La terapia ofrece entrenamiento para padres para aprender estrategias que ayuden al niño y también un espacio para ellos. Contáctanos y agenda una sesión.

En ocasiones, algunos niños y adolescentes no saben cómo describir lo que sienten o evitan hablar sobre ello para no sentirse juzgados. Algunos síntomas son más comunes y se pueden reconocer. Como se ha mencionado, la tristeza es una emoción común que pueden experimentar, pero cuando es persistente y por más de dos semanas es donde comienzan a ser señales de alarma que los cuidadores o padres deben estar atentos.

Te puede interesar: Berrinche: Estrategias efectivas para la calma

Causas y factores de riesgo

Las causas pueden ser por diversos factores, genéticos, ambientales y psicológicos. Como se ha mencionado en otros artículos, reconocer las causas también puede ayudar a generar estrategias para la prevención y recuperación.

Aquí desglosaremos una a una las posibles causas o factores de riesgo en la depresión infantil.

Factores familiares

- Antecedentes familiares: algunos estudios indican que la depresión puede ser hereditaria.

- Conflictos familiares: problemas como la separación de los padres, violencia intrafamiliar y falta de apoyo emocional.

- Abuso: también la negligencia, el abuso físico, sexual o emocional son factores de riesgo significativo.

Factores ambientales

- Experiencias traumáticas: eventos como la muerte de un ser querido, desastres naturales o accidentes pueden ser difíciles para manejar.

- Acoso escolar: sufrir de bullying puede causar dolor, ansiedad y estrés, lo que lleva a la depresión infantil.

- Cambios importantes: cambios de escuela, vivienda o la pérdida de amigos.

Factores psicológicos

- Baja autoestima: sentirse inadecuado o no merecedor de amor. Recordando que esta se construye con el entorno.

- Patrones de pensamientos negativos: aprender a pensar de forma negativa y catastrófica.

- Problemas de adaptación: dificultades para adaptarse a nuevas situaciones, como en la casa o en el colegio.

Problemas biológicos

- Desequilibrios químicos en el cerebro: lo que conocemos como neurotransmisores, juegan un papel importante en el equilibrio del estado de ánimo.

- Factores genéticos: algunos niños pueden presentar predisposición genética a la depresión.

Como se ha mencionado, la depresión es un trastorno real, no un capricho o una llamada de atención. Es importante saber reconocer las causas y los síntomas

Síntomas para reconocer

La depresión infantil, así como en el adulto, tiene diversas formas de manifestarse. Es crucial recalcar que los síntomas son muy distintos a los de adultos. Los niños experimentan irritabilidad constante y es lo que expresan.

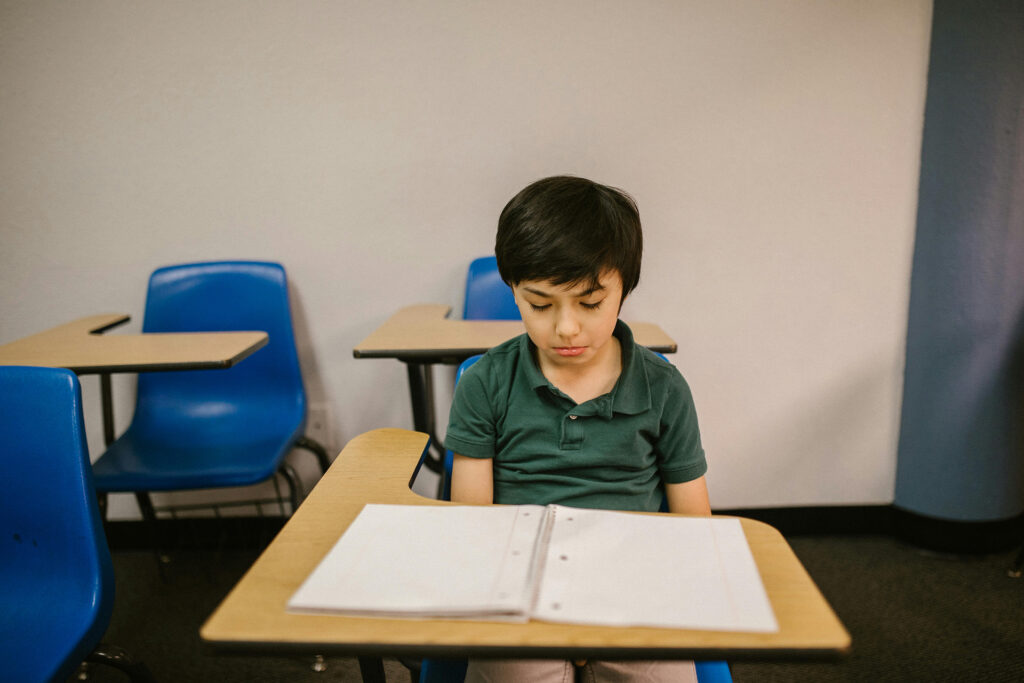

Cuando empiezan las señales alarmantes, se muestra un bajo rendimiento escolar y dificultad para concentrarse. Aquí encontrarás los síntomas que se pueden presentar en la depresión infantil

Síntomas emocionales

- Tristeza o irritabilidad persistente: con un estado de ánimo bajo, en ocasiones con llanto, irritabilidad o enojo, incluso con situaciones pequeñas.

- Pérdida de interés: falta de motivación o desgano para participar en actividades que antes solía disfrutar, incluso los videojuegos.

- Sentimientos de desesperanza: siente que nada mejorará.

- Baja autoestima: sentimientos de no ser bueno en nada.

- Ansiedad: preocupación extrema o dificultad para gestionar la ansiedad.

Síntomas físicos

- Cambios en el apetito: aumento o pérdida de peso, en ocasiones pueden perder el apetito o tener episodios de sobre ingesta alimentaria.

- Alteraciones del sueño: dificultad para dormir o dormir demasiado.

- Falta de energía: está relacionado también con la desmotivación, expresan un constante cansancio incluso después de dormir suficiente.

- Dolores: expresan sentir dolor de cabeza, dolor de estómago u otras dolencias sin alguna causa médica aparente.

Síntomas conductuales

- Aislamiento social: así como tienen desmotivación por actividades que antes disfrutaban, aquí también se presenta un retraimiento, pasan más tiempo a solas y evitan amigos y familiares.

- Dificultad para concentrarse: problemas para terminar tareas tanto cotidianas como en clases, presentan una dificultad para prestar atención a las instrucciones.

- Berrinches: muchos niños pequeños pueden presentar un “berrinche”. Esto se debe a la irritabilidad y la poca habilidad para gestionar las emociones.

- Comportamientos de riesgo: conductas imprudentes, búsqueda de emociones intensas y, en ocasiones, autolesiones para poder sentir algún tipo de emoción.

En este punto es importante prestar atención a las conductas autolesivas o conductas de riesgo, exponerse a situaciones peligrosas, exceso de alcohol cuando son adolescentes o incluso sustancias. En casos graves de depresión infantil se puede presentar un riesgo suicida o pensamientos. Es significativo prestar atención a estos síntomas.

Si sientes que tu hijo, hermano o niño conocido está presentando estos síntomas, no dudes en contactar de manera inmediata con un profesional en salud mental. La terapia ofrece estrategias y técnicas basadas en la evidencia para tratar la depresión infantil. Contáctanos y agenda una sesión.

Es importante recalcar que, los síntomas de depresión en niños pueden ser muy difíciles de detectar, ya que son muy distintos a los adultos. Algunos síntomas tienden a confundirse con el crecimiento, pero cuando empiezan a ser frecuentes y duraderos es ideal buscar ayuda.

Estrategias de apoyo

Es fundamental ofrecer apoyo emocional en casos de depresión infantil. El apoyo emocional literal es la mitad del proceso hacia la recuperación. Al inicio mencioné que los padres también deben trabajar para aprender habilidades y estrategias que les puedan ofrecer a sus niños.

Estos son pequeños pasos que pueden hacer grandes diferencias:

- Comunicación abierta: dedica un tiempo para hablar con el niño o el adolescente sobre cómo se siente, escucha activamente y no juzgues su sentir; es importante validar las emociones.

- Establecer rutinas: crear horarios para dormir, comer y realizar actividades. Cuando están entre 3-5 años, estas rutinas mantienen un hábito y es importante que no se pierda cuando crecen. Esto puede brindar seguridad y reducir el estrés.

- Actividades: establecer actividades placenteras para el niño que le ayuden a tener otras rutinas y le creen un disfrute.

- Ambiente saludable: generar una zona de confort, un entorno familiar estable; esto ofrece autoestima, regulación emocional y disminuye la inseguridad, así como la ansiedad.

- Psicoeducación: hablar de la depresión no lo incita a hacerse daño o sentirse “mal”, al contrario, le ofrece un espacio de entendimiento donde sabe qué se puede expresar. Es importante tener conocimiento sobre la depresión infantil siendo padres y también poder hablarlo en casa cuando se presenten los casos.

- Apoyo profesional: buscar ayuda de un psicólogo infantil o psiquiatra para evaluar la gravedad de los síntomas y poder aplicar un tratamiento adecuado.

Si observas síntomas de depresión infantil, busca ayuda lo antes posible. La detección temprana también hace una diferencia.

Conclusiones

Es importante tener en cuenta que la depresión no es un estado de ánimo. Actualmente, se puede escuchar a muchas personas decir “me siento deprimido” cuando sientes es tristeza. La depresión es una enfermedad real que en casos graves puede ser limitativa e incluso con riesgo suicida. En la infancia también se puede experimentar depresión, no es una patología que solo les corresponde a los adultos.

Aunque como adultos los problemas pueden ser “mayores”, para los niños los suyos son en la medida de sus habilidades. Como padres es importante fomentar habilidades de empatía, autonomía y una autoestima alta. Escucha a tu hijo, hermano, sobrino o niño que quiera expresar sus preocupaciones, no los juzgues o minimices lo que siente. Sé amable.

Referencias

Cleveland Clinic. (2020, November 17). Depression In Children . Cleveland Clinic.