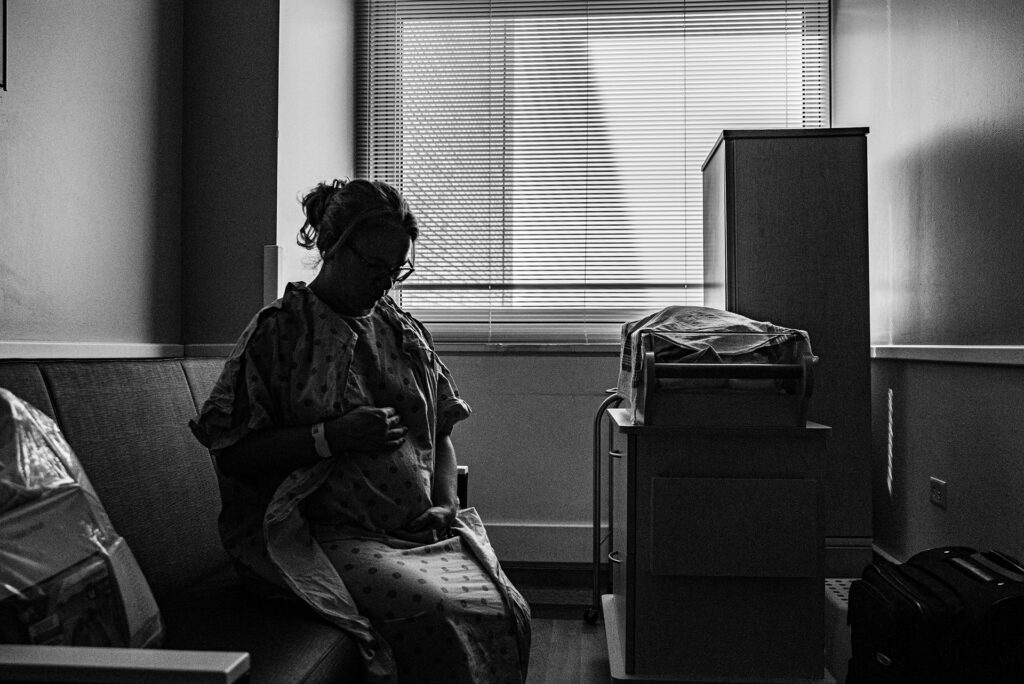

Afrontar los ataques de ira en un ser querido puede ser una experiencia difícil y abrumadora. La ira, a diferencia de otras emociones, a menudo se manifiesta de forma explosiva, lo que puede afectar profundamente las relaciones y el bienestar de quienes rodean a la persona. Este artículo te servirá como una guía para entender qué son los ataques de ira, sus posibles causas, y, lo más importante, te dará herramientas prácticas sobre cómo tratar a una persona con ataques de ira de manera efectiva y segura. Es fundamental entender que el objetivo no es reprimir la emoción, sino aprender a gestionarla de forma saludable para todos los involucrados.

¿Qué es un Ataque de Ira?

Un ataque de ira es una manifestación extrema de la emoción de la ira, a menudo desproporcionada al evento que la desencadenó. No es solo un simple enojo o frustración; es una explosión emocional que puede incluir gritos, insultos, agresión física (como golpear objetos o paredes), y comportamientos impulsivos. Psicológicamente, se considera una respuesta desregulada en la que la persona pierde temporalmente el control sobre sus emociones y acciones. Esta pérdida de control puede ser alarmante y es precisamente por eso que saber cómo tratar a una persona con ataques de ira es crucial.

Posibles Desencadenantes Psicológicos

Los ataques de ira rara vez surgen de la nada. Suelen ser el resultado de una acumulación de factores que finalmente explotan. Los desencadenantes psicológicos más comunes incluyen:

- Estrés crónico: Un nivel constante de estrés sin una válvula de escape adecuada puede llevar a la persona a un estado de irritabilidad permanente.

- Sentimientos de impotencia o frustración: No poder controlar una situación o alcanzar una meta puede generar una ira intensa y desproporcionada.

- Problemas de autoestima: La inseguridad o el miedo a ser juzgado pueden manifestarse como una defensa agresiva.

- Eventos traumáticos pasados: La ira puede ser una respuesta no procesada a traumas o abusos previos.

Entender estos desencadenantes es el primer paso para saber cómo tratar a una persona con ataques de ira de manera compasiva y efectiva.

¿Cómo Saber Si Tengo Ataques de Ira?

Es posible que te preguntes si tu propia ira cruza la línea de lo normal a lo problemático. Si te identificas con una o más de las siguientes señales, podría ser el momento de buscar ayuda:

- Tus episodios de ira son frecuentes y severos.

- La ira te hace perder el control verbal o físico.

- Sientes arrepentimiento después de un ataque de ira.

- La gente a tu alrededor te tiene miedo o se aleja de ti.

- Tus ataques de ira están afectando tus relaciones personales, trabajo o estudios.

Reconocer el problema es el paso más importante. Una vez que lo has hecho, puedes empezar a trabajar en la gestión de tus emociones y aprender cómo tratar a una persona con ataques de ira, en este caso, a ti mismo.

Te puede interesar: Trastorno explosivo intermitente (TEI)

Pasos Prácticos para Gestionar un Ataque de Ira

Cuando la ira se siente inminente, hay acciones que puedes tomar para evitar una escalada. Estos pasos no resuelven la causa subyacente, pero son herramientas inmediatas para recuperar el control.

- Reconoce las señales: Aprende a identificar los primeros signos de ira en tu cuerpo: el pulso acelerado, la tensión en los hombros, el calor en la cara. Reconocer estas señales te da unos segundos cruciales para actuar.

- Toma distancia: Aléjate de la situación o la persona que te enojó. Ve a otra habitación, sal a caminar, o simplemente detente en seco. La distancia física crea un espacio mental para que puedas calmarte.

- Respira profundamente: La respiración profunda es una de las herramientas más poderosas. Inhala lentamente por la nariz, sostén el aire unos segundos y exhala lentamente por la boca. Repite varias veces para activar tu sistema nervioso parasimpático, que te ayuda a relajarte.

- Habla con calma (o no hables): Si debes comunicarte, hazlo con una voz baja y controlada. Si sientes que no puedes, opta por el silencio hasta que te sientas más tranquilo. Decir “Necesito un momento” es una respuesta perfectamente válida y madura.

Terapias Efectivas para el Manejo de la Ira

El manejo de la ira no es una cuestión de suprimir la emoción, sino de aprender a expresarla de forma saludable. La terapia es una herramienta invaluable para este proceso. Algunas de las terapias que han demostrado ser más efectivas incluyen:

- Terapia Cognitivo-Conductual (TCC): La TCC ayuda a la persona a identificar los pensamientos y comportamientos que desencadenan la ira y a reemplazarlos por respuestas más adaptativas. Aprender a reestructurar los pensamientos negativos es una clave importante en cómo tratar a una persona con ataques de ira.

- Mindfulness y meditación: Estas prácticas enseñan a la persona a estar presente y consciente de sus emociones sin juzgarlas. Esto puede ayudar a reducir la reactividad y a responder de forma más calmada.

- Terapia de esquemas: Esta terapia se centra en identificar y cambiar los “esquemas” o patrones de pensamiento profundos que contribuyen a la ira, a menudo relacionados con experiencias de la infancia.

Estos enfoques terapéuticos no solo benefician a la persona con ataques de ira, sino que también proporcionan un marco para entender cómo tratar a una persona con ataques de ira desde una perspectiva de apoyo. Si los ataques de ira están afectando tu vida o la de tus seres queridos, considera que buscar la guía de un terapeuta no es un signo de debilidad, sino un paso valiente hacia el bienestar.

Conclusión

La ira es una emoción humana normal, pero cuando se vuelve incontrolable, se convierte en un problema que afecta a todos los involucrados. Entender los desencadenantes, saber reconocer las señales y buscar ayuda profesional son pasos cruciales para mejorar la calidad de vida tanto de la persona que sufre los ataques como de sus seres queridos. La paciencia, la empatía y la búsqueda de herramientas terapéuticas son la mejor forma de saber cómo tratar a una persona con ataques de ira.

Si eres tú quien sufre de estos ataques o si estás cerca de alguien que los padece, recuerda que no están solos y que la ayuda está disponible. El camino hacia una vida más tranquila y relaciones más saludables es posible. Cómo tratar a una persona con ataques de ira es un acto de amor y apoyo que beneficia a todos; en Mente Sana te ofrecemos una sesión gratuita con nuestros profesionales de la salud mental, solo tienes que agendar aquí.

Referencias

Alejandra H. (2021). Ataque de ira: ¿Por qué surgen y cómo controlarlos? Hernandezpsicologos.es

Rafael S. (2023). Ataques de ira: Síntomas, causas y tratamiento. Rafaelsalaspsicologo.com