El sarcasmo es visto de muchas maneras por parte de todos, algunos lo ven como una increíble forma de interacción, otros como un problema que siempre hay que tener en consideración y para otros, es un mecanismo de defensa ante las adversidades de la vida. Tiene tantas variables de por medio, que como forma de comunicación o recurso de la misma nunca será la opción más recomendable, y es que el sarcasmo en realidad es un reflejo de muchas circunstancias internas, y desde la psicología, es como un libro abierto para las personas.

¿Qué es el sarcasmo?

A estas alturas ¿Quién no lo ha usado aunque sea una sola vez? ¿Quién no ha dicho algún comentario sarcástico en una conversación? quizás no comprendamos el significado real, pero me atrevo a decir que casi todo el mundo ha utilizado, al menos un par de veces, el sarcasmo en una conversación. Moliner definió el sarcasmo en su momento como una burla o ironía que se utiliza para insultar, despreciar, humillar o ridiculizar cruelmente a alguien, y es que puede que no se use con esa intención, pero el factor irónico detrás de ella puede acarrear conflictos inesperados.

El sarcasmo se basa en la mera ironía, es la mejor forma que se puede utilizar para describirlo, burlarse, de forma irónica, de algo mediante un comentario, dónde se expresa algo totalmente distinto a lo que se está diciendo en realidad, con un tipo de entonación que deja en claro el verdadero mensaje.

Normalmente, el sarcasmo es sencillo de entender debido a su tono implícito, a la propia entonación, sin embargo hay personas a las que les es más complicado comprenderlo y detectarlo. Se reconoce que la habilidad para un lenguaje más sarcástico está ligada a la empatía cognitiva, es decir: poder entender y comprender lo que otros dicen o sienten.

¿De qué nos sirve el sarcasmo y para qué lo usamos?

La pregunta clave, y la que muchos tienden a hacerse cuando el sarcasmo es usado con vehemencia por muchos y poco entendido por otros, y es ¿de qué nos sirve? ¿por qué lo usamos?

Es una herramienta humorística, vamos a empezar por lo más sencillo. La ironía que representa su uso es una increíble herramienta de humor que muchas personas adoran utilizar no por maldad, sino por simple entretenimiento; aunque reconozcamos que el sarcasmo lleva consigo la burla, no todo sarcasmo (y no todas las personas) lo utilizan para insultar o hacer mal, sino sencillamente para aportar un poco de picante, emoción y risas a las conversaciones cuando todos están en la misma sintonía.

Pero existen otras razones para usarlo, que podemos separar en:

- Desconexión: porque a la hora de utilizarlo para decir lo contrario, puede dar esa falsa sensación de desconexión emocional al enfrentarnos a situaciones complejas, lo que comúnmente podríamos conocer cómo “hablar de forma pasiva agresiva”. Al fin y al cabo, yo jamás dije eso ¿Cómo podrían acusarme? Aunque la intención haya sido otra.

- Control: Comúnmente, muchas personas utilizan el sarcasmo como una demostración de inteligencia y de superioridad, debido a su carácter irónico y burlón, es cierto que se necesita de una muy decente agilidad mental para que aquellas intervenciones sean agudas y excepcionales, y algunas personas se aprovechan de esto para utilizarlo como una herramienta de dominio o superioridad.

- Mecanismo de defensa: como dicen coloquialmente “entre broma y broma, la verdad se asoma”, y es que el uso del sarcasmo para protegerse de la realidad ha sido uno de sus usos más conocidos, ya que en lugar de expresar las situaciones y sentimientos tal cual son en realidad, es mucho más sencillo revestirlo con humor para no enfrentarlo, así no nos quedamos expuestos y vulnerables.

¿Somos capaces de usar solo una de estas razones? No necesariamente, como seres humanos es común y normal el uso de distintas herramientas de forma inconsciente, y el sarcasmo es una de las que más utilizamos en el día a día.

¿Por qué puede llegar a ser un peligro para nuestras interacciones?

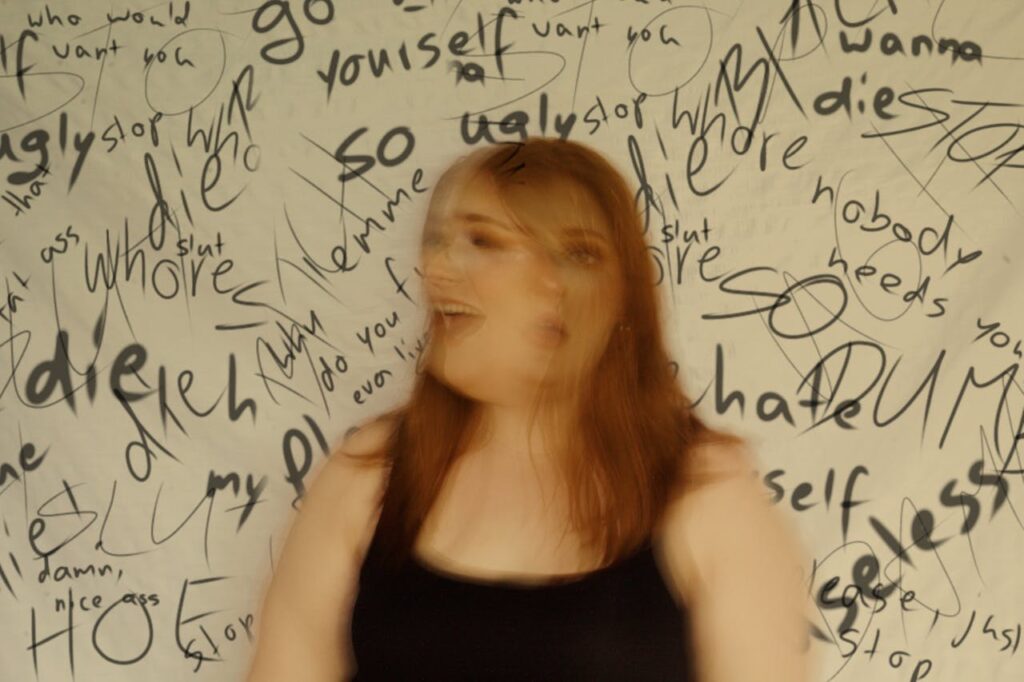

Solo necesitamos señalar su carácter irónico y burlón, y conocer, además, las razones de su uso. Cuando un comentario sarcástico es dicho con saña, con intención de burla real, de humillación y de prepotencia, es usado para herir, por ello se le suele conocer como “personas con lengua de plata”, debido a lo filoso que pueden ser sus comentarios y por ende, lo difícil que puede ser digerirlos.

Cuando el sarcasmo es lo único que se conoce en la relación (amigos, familia, amores), se vuelve un patrón insano que puede generar conflictos. Genera, en la otra persona, sentimientos de humillación y ridiculización. No es lo mismo utilizarlo como recurso humorístico en una conversación donde todos lo han entendido, a utilizarlo como un ataque.

Al final de cuentas, también es un mecanismo utilizado como autodestrucción cuando la salud mental pende de un hilo. Por ello, es importante reconocer que el uso del sarcasmo puede ser perjudicial según el caso.

¿Puedo aprender a utilizarlo de forma no tóxica?

¡Claro que sí! El sarcasmo no es más que otra de las tantas herramientas lingüísticas con las que contamos en nuestra vida, muchas veces lo que necesitamos es aprender a purgar la negatividad y la burla que viene detrás, en especial si somos conscientes que la usamos para herir. No es más que una barrera para la comunicación, y en realidad es muy fácil identificarlo para que, tras mucho trabajo personal y terapéutico, se pueda lograr una autenticidad a la hora de las interacciones sociales.

Conclusión

¿Qué es el sarcasmo para tí, al fin y al cabo? ¿Es humor? ¿Es una herramienta? ¿Es un arma afilada que usas para protegerte? ¿o es algo a lo que jamás te has parado a preguntarte para qué está en tu vida? No te confundas, el sarcasmo no es bueno ni malo por su propia cuenta, pero puede ser usado de forma errónea y malintencionada, o incluso sin quererlo para herir a otros o a nosotros mismos. Ciertamente, es una herramienta interesante, pero ¿Qué ocurre cuando es nuestra única forma de comunicación?

Trae problemas y complicaciones, por lo que si deseas trabajar en ello, Mente Sana psicología es el lugar ideal para ti. No dudes en agendar tu primera cita gratuita, y embárcate en un camino de autoconocimiento.

Referencias bibliográficas