La Educación sexual y afectiva en la actualidad nos muestra que la falta de información sobre temas de sexualidad sigue siendo un problema grave. Un estudio reciente de la OMS (2018) revela que menos del 50% de los adolescentes a nivel global recibe una adecuada educación sexual. Esto deriva en consecuencias preocupantes, como embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual, destacando la urgencia de una educación sexual completa.

¿Sientes que el tema de la sexualidad es un laberinto confuso? Te entendemos. No tienes que recorrer este camino solo. En Mente Sana, te ofrecemos una primera sesión totalmente gratis con nuestros profesionales para guiarte en tu proceso de autoconocimiento y bienestar emocional. No dejes para mañana lo que puedes empezar a sanar hoy.

La educación sexual como herramienta de empoderamiento

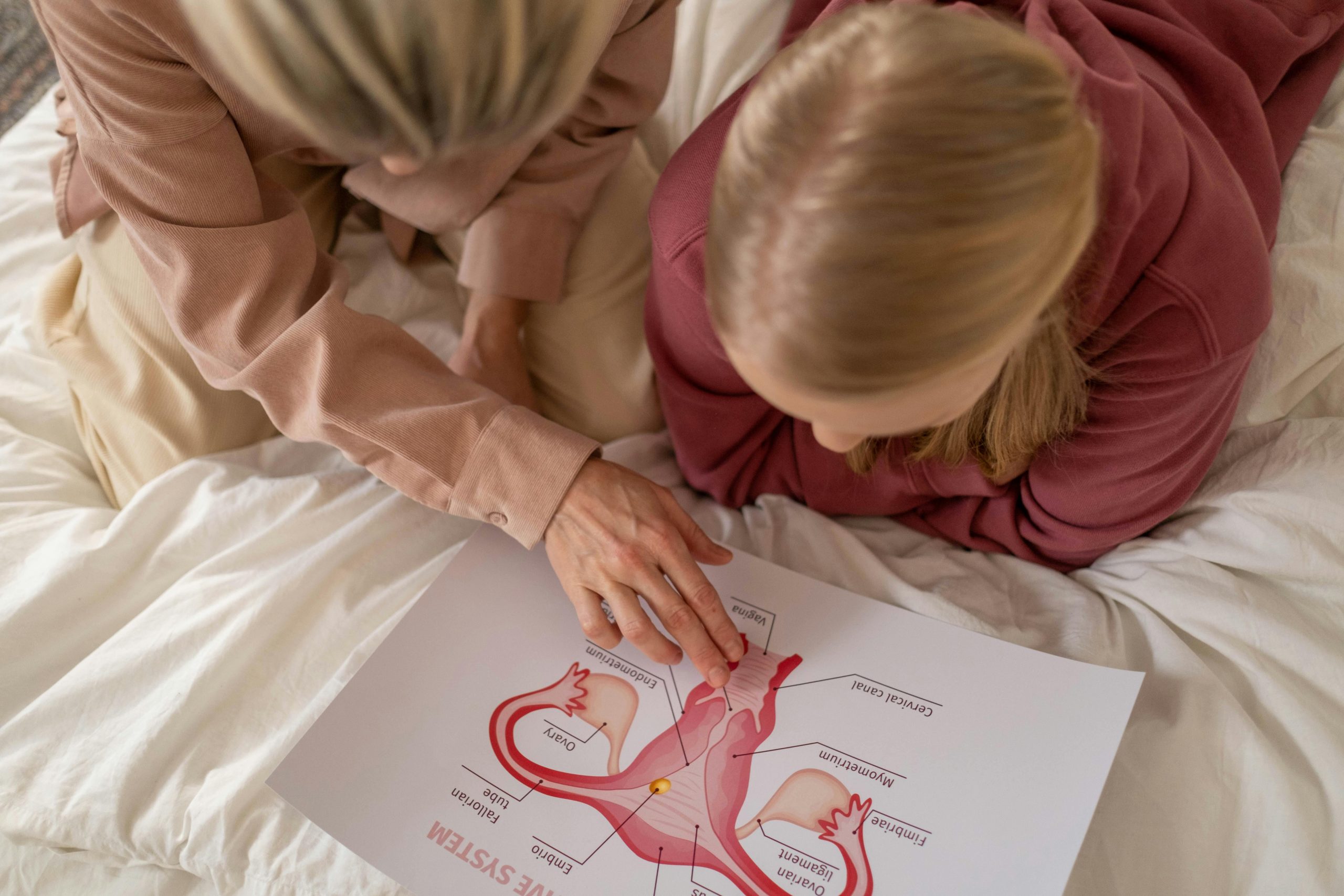

La educación sexual es mucho más que biología. Es un proceso de aprendizaje continuo que nos capacita para tomar decisiones informadas sobre nuestra vida sexual y reproductiva (OMS, 2018). Este enfoque va más allá de la mera anatomía, abarcando el respeto, la comunicación, el consentimiento y el autoconocimiento, elementos clave para una vida plena y saludable. La educación sexual nos enseña que el cuerpo es nuestro y que tenemos el derecho de decidir sobre él. A menudo, la ausencia de una educación sexual adecuada genera mitos, miedos y un sentimiento de vergüenza. Una educación sexual que nos empodera, nos da las herramientas para navegar por la vida con mayor seguridad y confianza. Es un proceso continuo que nos libera de las inseguridades y los prejuicios, permitiéndonos construir una vida más auténtica y satisfactoria.

La educación sexual y afectiva en el desarrollo integral

La educación sexual y afectiva es un enfoque holístico que entrelaza la sexualidad con las emociones, los afectos y las relaciones interpersonales (UNFPA, 2014). Va más allá de lo meramente físico, explorando cómo nuestras emociones y vínculos impactan nuestra forma de vivir la sexualidad. La educación sexual y afectiva nos ayuda a comprender que el sexo no es solo un acto físico, sino una expresión de intimidad y conexión.

La educación sexual y afectiva es crucial para cultivar relaciones sanas y respetuosas. Nos enseña a reconocer nuestras propias necesidades emocionales y a comunicarlas de manera efectiva, fortaleciendo nuestros lazos con los demás (UNFPA, 2014). Gracias a la educación sexual y afectiva podemos identificar y manejar nuestras emociones de forma saludable, previniendo conductas de riesgo y fomentando la autocompasión. Una educación sexual y afectiva nos prepara para una vida llena de relaciones significativas.

Abordando la educación sexualidad en la adolescencia

La adolescencia es una etapa de grandes cambios físicos y emocionales. La educación sexualidad en la adolescencia se convierte en un faro que ilumina este camino. Durante esta fase, los jóvenes se enfrentan a la presión de grupo, los mitos en redes sociales y la curiosidad natural, y la educación sexualidad en la adolescencia es vital para que tomen decisiones saludables y seguras. La educación sexualidad en la adolescencia aborda temas como la pubertad, los métodos anticonceptivos, las enfermedades de transmisión sexual y la importancia del consentimiento (OMS, 2018). Este proceso les brinda las herramientas para manejar su sexualidad de manera responsable, reduciendo el riesgo de embarazos no deseados y de infecciones. Una educación sexualidad en la adolescencia bien estructurada también ayuda a construir una autoimagen positiva y a navegar la complejidad de las relaciones interpersonales.

Además, la educación sexualidad en la adolescencia previene la desinformación que circula en internet. Los jóvenes pueden encontrar información sesgada o peligrosa, por lo que una educación sexualidad en la adolescencia guiada por profesionales les proporciona datos fiables y contrastados (UNFPA, 2014). Esto les ayuda a discernir entre la información útil y la dañina, fortaleciendo su pensamiento crítico.

Educación sexual integral: Un enfoque completo

La educación sexual integral (ESI) es un modelo completo que considera la sexualidad desde un punto de vista holístico. Este enfoque no se limita a la prevención de riesgos, sino que promueve el bienestar y la salud sexual como un derecho humano (UNFPA, 2014). La educación sexual integral abarca la salud física y mental, las emociones, las relaciones sociales y el desarrollo personal. Un pilar de la educación sexual integral es la promoción del respeto y la igualdad. Enseña a los jóvenes a valorar la diversidad, a respetar las decisiones de los demás y a construir relaciones basadas en la empatía. La educación sexual integral es crucial para la prevención de la violencia de género, el acoso escolar y otras formas de discriminación, ya que promueve la tolerancia y la inclusión.

La educación sexual integral es fundamental para que las personas desarrollen una identidad sexual saludable y se sientan cómodas con su propio cuerpo. A través de la educación sexual integral, aprenden sobre la diversidad de orientaciones sexuales e identidades de género, lo que contribuye a la creación de una sociedad más justa y abierta. Este enfoque promueve la autoaceptación y la autenticidad, elementos vitales para la salud mental.

La educación sexual sin tabúes y la liberación de la vergüenza

Históricamente, la sexualidad ha estado rodeada de tabúes y mitos que han generado culpa y vergüenza. La educación sexual sin tabúes busca romper con estas barreras, abordando el tema de forma abierta, honesta y sin juicios. Este enfoque promueve la comunicación abierta y la curiosidad saludable, en lugar de la represión y el miedo (OMS, 2018). La educación sexual sin tabúes nos libera del estigma y nos permite explorar nuestra sexualidad con confianza.

La educación sexual sin tabúes es fundamental para la salud mental. La vergüenza y el silencio sobre temas sexuales pueden llevar a la ansiedad, la depresión y la baja autoestima. Una educación sexual sin tabúes permite que las personas se sientan seguras para hacer preguntas, buscar ayuda y hablar de sus experiencias sin temor al juicio. Una educación sexual sin tabúes también promueve el consentimiento de forma explícita. El consentimiento se vuelve un tema central en la educación sexual sin tabúes, ya que se enseña a los jóvenes a pedir permiso y a respetar los límites de los demás. Esta práctica es vital para la prevención de la violencia sexual y la construcción de relaciones sanas y equitativas.

Herramientas y recursos clave

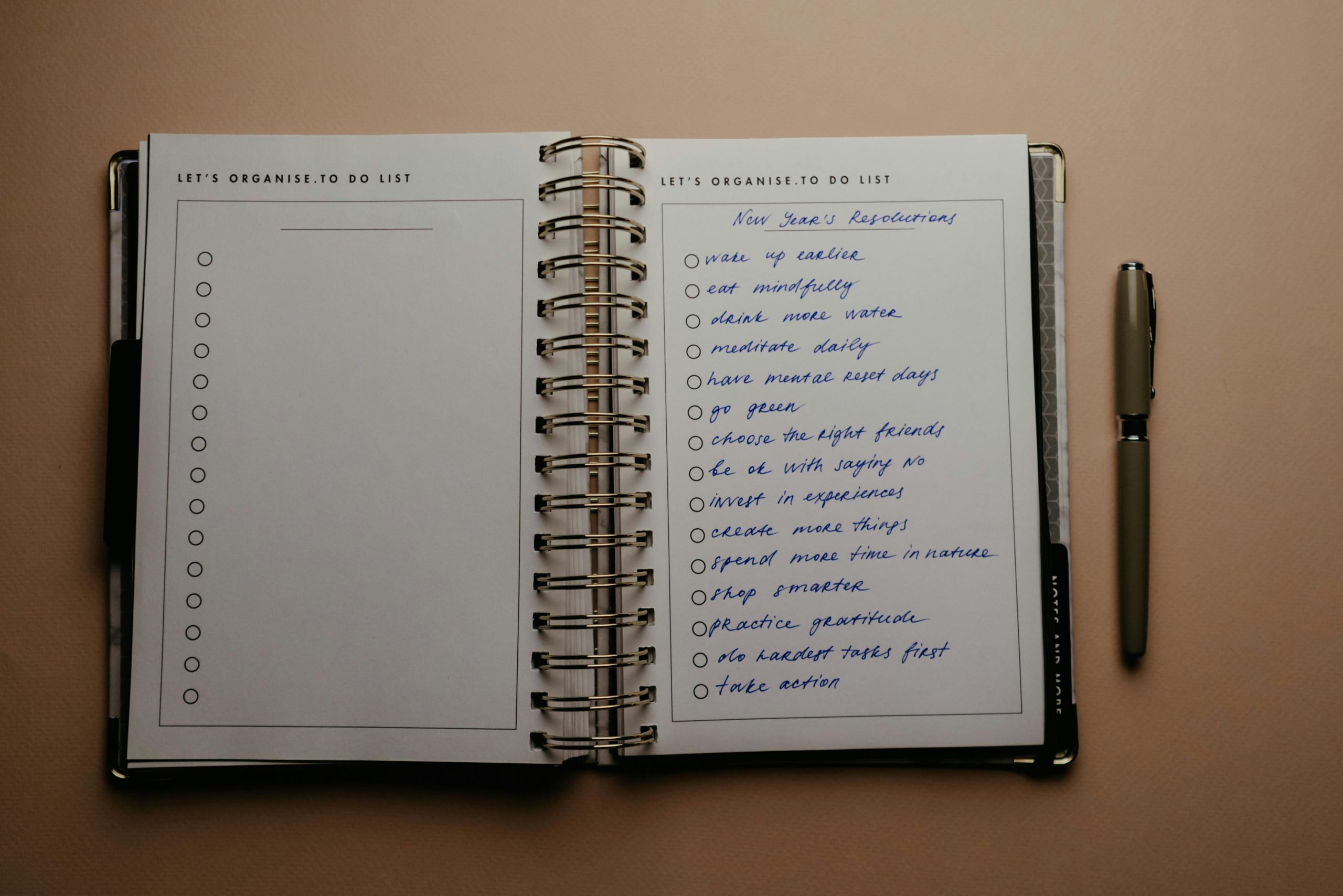

Para una efectiva educación sexual y afectiva, es crucial contar con las herramientas adecuadas. Aquí te dejamos algunas que pueden ser útiles en tu proceso:

- Terapia psicológica: Un psicólogo puede ayudarte a explorar tus creencias y emociones sobre la sexualidad. Un terapeuta puede guiarte en el proceso de sanar traumas o resolver conflictos internos relacionados con la educación sexual.

- Talleres y charlas: Participar en talleres sobre educación sexual integral puede ser muy enriquecedor. Estos espacios, dirigidos por expertos, ofrecen un entorno seguro para aprender y resolver dudas sobre educación sexual sin tabúes.

- Libros y guías: Existen muchos libros que abordan la educación sexual y afectiva de manera didáctica y respetuosa. Busca aquellos que estén escritos por profesionales de la salud mental o sexólogos.

- Podcast y canales de YouTube: Hay mucho contenido de calidad en internet sobre educación sexualidad en la adolescencia. Escucha a expertos que hablen sobre la educación sexual de manera clara y profesional.

Conclusión

La educación sexual y afectiva es un derecho fundamental y un pilar esencial para el bienestar integral. Más allá de la prevención de riesgos, es una herramienta de empoderamiento que promueve la autoaceptación, el respeto y la construcción de relaciones sanas. Al abordar la educación sexual sin tabúes, y centrándonos en una educación sexual integral desde la niñez hasta la adultez, especialmente en la educación sexualidad en la adolescencia, estamos construyendo una sociedad más consciente, sana y segura. La educación sexual es un camino hacia la libertad emocional y el autoconocimiento, permitiéndonos vivir nuestra sexualidad de manera plena y responsable.

Referencias

Organización Mundial de la Salud (OMS). (2018). Estándares para la educación sexual integral en Europa y Asia Central: un marco de referencia. Ginebra: OMS.

UNFPA. (2014). Educación sexual integral: Guía para su implementación en América Latina y el Caribe. Nueva York: UNFPA.